令和5年に実施される税理士試験から、受験資格が変更されました。

この記事では、「受験資格の変更内容」「簿財の勉強時間」「簿財を取得するメリット」などについて解説します。

「簿財(ぼざい)」とは、税理士試験の「簿記論」と「財務諸表論」の2科目を略した呼び方です。

簿財は税理士試験の受験科目の一部ですが、就職や転職でも高く評価されます。

僕の友人は簿財のみで某超有名メーカーに転職しました。

1年間、本気で勉強すれば簿財2科目合格も夢ではありません。

「簿記で食べて行きたい」とお考えの方はぜひこの記事を参考にして下さい!

⇒【スタディング体験談】仕事と育児をしながらスタディングのみで簿財2科目に合格!

「スタディング」「クレアール」「TAC」「大原」を徹底比較した記事です!

税理士試験の受験資格はこう変わった!

令和5年(2023年)実施の税理士試験から受験資格の要件が変更になります。

変更点は次の「2点」です。

- 「簿財」の受験資格は完全に撤廃された

- 「学識による受験資格」が一部拡大された

①「簿財」の受験資格は完全に撤廃された

令和5年の税理士試験から「簿記論」「財務諸表論」の2科目については、受験資格が不要となりました。

.png)

(出典:国税庁HP)

②「学識による受験資格」が一部拡大された

簿記論と財務諸表論については令和5年から受験資格が無くなり、誰でも受験可能となりました。

しかし、税法科目については令和5年以降も受験資格が必要です。

税理士試験の受験資格には、「学識による受験資格」「資格による受験資格」「職歴による受験資格」の3つが存在します。

令和5年の税理士試験から「学識による受験資格」の要件が一部拡大となります。

変更前と変更後は内容は以下の通りです。

| 変更前 (令和4年まで) | 変更後 (令和5年から) |

| 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 | 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を 1科目以上履修した者 |

| 大学3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 | 大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 |

| 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上かつ課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 | 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上かつ課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 |

| 司法試験に合格した者 | 変更なし |

| 旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者 | 変更なし |

| 公認会計士試験短答式試験合格者 (平成 18 年度以降の合格者に限る。) |

変更なし |

| 公認会計士試験短答式試験全科目免除者 | 変更なし |

要するに、今回の変更は文中の「法律学又は経済学に属する科目」が「社会科学に属する科目」に書き換えられているだけです。

では、「社会科学に属する科目」とはいったいどんな科目を指すのでしょうか?

「法律学又は経済学に属する科目」と「社会科学に属する科目」の具体的な科目は以下の通りです。

| 法律学又は経済学に属する科目 | 社会科学に属する科目 |

| 法学、法律概論、憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法など

(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済など |

法学、法律概論、憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法など

(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済など 社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学など |

つまり、「法律学又は経済学に属する科目」に、赤字の科目をプラスしたものが「社会科学に属する科目」になります。

ただ、上記の科目以外にも受験資格に該当するケースがあります。

ご不明な方は、必ず最寄りの国税局で確認してみて下さいね。

「簿財だけ」取得するメリットってある?

令和5年の税理士試験から「簿記論」「財務諸表論」については、受験資格が撤廃され誰でも受験できるようになりました。

でも、簿財だけ取ってメリットあるの?

と思う方もいるでしょう。

実は、「簿記論」「財務諸表論」を取得すると就職や転職で非常に有利になります。

特に、「経理職」や「会計事務所」への就職・転職を目指す方には有効です。

⇒「科目合格者」おすすめ求人一覧経理職への就職・転職

企業の経理職は事務職の中でも人気の職種。

経理職は求人数も多いのですが、ライバルも非常に多いです。

しかも、企業の経理職は「実務経験が圧倒的有利」とされています。

ですので、未経験で企業の経理職へ転職しようとすると、ライバルよりハイランクの資格を持っておくことが重要となります。

気になる簿記論の難易度はというと、日商簿記1級と同等かそれ以上と言われており、税理士試験の1科目にもかかわらずとんでもない威力を持っています。

ちなみに、「簿記論」「財務諸表論」のどちらか1つを持っていれば、上場企業の経理職も狙えるほどです。

中小零細企業の経理職であれば、応募者のほとんどが「簿記3級・簿記2級」を持っている程度。

僕の友人は簿財2科目で某超有名メーカーの経理に転職しました。当時30歳ぐらいだったと思います。

簿記論または財務諸表論を持っていれば、経理職への転職は相当有利になると言えます。

会計事務所への就職・転職

「簿記論」「財務諸表論」のどちらか、または両方を持っていれば、会計事務所への就職・転職にもかなり有利です。

なぜなら、会計と税務のプロフェッショナルである会計事務所では、高度な会計と税務の知識が要求されるからです。

さらに、会計事務所の仕事の中でも大半を占めているのが「会計帳簿の作成」。

ですので、会計事務所では会計の知識が非常に重要視されるのです。

僕は会計事務所も企業の経理もやったことが無く、会計系の仕事は完全に未経験でしたが、33歳の時「財務諸表論のみ」で会計事務所に転職できました。

簿記論・財務諸表論を持っていれば、会計の知識はほぼ完璧と言えます。

「未経験」「簿記論のみ」で会計事務所に転職すると年収いくらになるのか知りたい方は、この記事「【100件調査】簿記論だけで会計事務所に転職したら年収いくらもらえるのか?」を参考にして下さい。

また、「税理士科目合格」を応募要件とする求人を探すなら、会計業界に特化した転職エージェントが便利です。

会計事務所への転職に強い転職エージェントについては、こちらの記事「会計事務所・税理士に強いおすすめの転職エージェント5選」で詳しく解説しています。

【適性診断】経理と会計事務所のどっちに向いてる?

自分が「経理と会計事務所のどちらに適性があるか分からない!」という方は下の診断テストをやってみて下さい。

診断テストは次の4つのうち、どれに適性があるのか分かるように設計しています。

- 小さめの会計事務所(従業員数15人未満)

- 大きめの会計事務所(従業員数15人以上)

- 中小零細企業の経理(従業員数100人未満)

- 大企業の経理(従業員数100人以上)

簿財の合格率は高い?

気になる「簿記論」「財務諸表論」の合格率ですが、令和5年の税理士試験では

となっています。

直近の2023年第73回試験結果一覧は以下の通りです。

| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 2023年合格率(%) | 受験者数占有率(%) | |

| 簿記論 | 16,093 | 2,794 | 17.4 | 34.3 |

| 財務諸表論 | 13,260 | 3,726 | 28.1 | 28.2 |

| 所得税法 | 1,202 | 166 | 13.8 | 2.6 |

| 法人税法 | 3,550 | 497 | 14.0 | 7.6 |

| 相続税法 | 2,428 | 282 | 11.6 | 5.2 |

| 消費税法 | 6,756 | 802 | 11.9 | 14.4 |

| 酒税法 | 463 | 59 | 12.7 | 1.0 |

| 国税徴収法 | 1,646 | 228 | 13.9 | 3.5 |

| 住民税 | 462 | 68 | 14.7 | 1.0 |

| 事業税 | 250 | 41 | 16.4 | 0.5 |

| 固定資産税 | 846 | 146 | 17.3 | 1.8 |

| 合計(延人員) | 46,956 | 8,809 | 18.8 | 100 |

(出典:国税庁HP)

簿記論と財務諸表論は、税理士試験の受験科目の中でも合格率が高いことで知られています。

「直近15年の合格率推移」は以下の通りです。

.jpg)

2023年(第73回)の結果を見ると簿記論の合格率が低く感じますが「税法(9科目)」と比較すると合格率は4.4%も高いです。

「簿財2科目」と「税法9科目」の合格率を比較すると以下の通りです。

| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 2023年合格率(%) | |

| 簿記論 | 16,093 | 2,794 | 17.4 |

| 財務諸表論 | 13,260 | 3,726 | 28.1 |

| 所得税法 | 1,202 | 166 | 税法9科目 13.0 |

| 法人税法 | 3,550 | 497 | |

| 相続税法 | 2,428 | 282 | |

| 消費税法 | 6,756 | 802 | |

| 酒税法 | 463 | 59 | |

| 国税徴収法 | 1,646 | 228 | |

| 住民税 | 462 | 68 | |

| 事業税 | 250 | 41 | |

| 固定資産税 | 846 | 146 | |

| 合計(延人員) | 46,956 | 8,809 | 18.8 |

(出典:国税庁HP)

簿財はどんな問題が出題される?

簿財の試験はどんな問題が出題されるのか解説します。

簿記論

簿記論は100%すべて計算問題が出題されます。

簿記論では、企業のお金に関する取引をどのように会計帳簿へ記録していくかを問われます。

試験時間は「2時間」。

問題のボリュームはとんでもなく多く、とても2時間で全て解ききれる量ではありません。

ですので、問題の難易度を素早く見分け、簡単な問題から確実に回答する能力がとても重要になります。

予備校や通信講座では問題を次のように分類し、解き方の練習をしています。

- Aランク(解けないと落ちる問題)

- Bランク(できれば解きたい問題)

- Cランク(手を出してはいけない問題)

財務諸表論

財務諸表論は計算問題50%、理論問題50%の割合で出題されます。

財務諸表論では、株主などの企業の利害関係者へ報告するための書類の作成に必要な考え方や、作成方法について問われます。

試験時間は「2時間」。

問題のボリュームは簿記論ほど多くない印象で、年によっては完答も可能です。

簿記論と大きく違う点は「理論問題」があること。

理論問題とは解答を「文章で書く」スタイルです。

財務諸表論の理論問題は、税法科目の理論問題と違って条文を丸暗記する必要はありません。

ただし、適切なキーワードを入れ、自分の言葉で意味の通る文章を書く能力が要求されます。

また、簿記論と同様、問題の難易度を素早く見分け、簡単な問題から確実に回答する能力は財務諸表論でも必要になります。

簿記何級レベルから簿財に挑戦できる?

最低でも日商簿記3級レベルの知識が必要です。

大手予備校のTAC・大原、通信講座のスタディングは、税理士講座の受講にあたり「日商簿記3級レベル」の簿記知識があることを推奨しています。

日商簿記3級レベルの知識を身につけるには、市販のテキストを使うのが一般的。

Twitterや僕の周りでよく見かけるのは「スッキリわかる 日商簿記3級」というテキストです。

ちなみに、Amazonの「簿記検定の売れ筋ランキング」でも1位となっている人気テキストです。

最初から簿財取得を視野に入れているなら、予備校や通信講座が提供している簿記の入門講座もおすすめです。

簿記の基礎知識を動画講義で学べるので、理解も早く「時短」できます。

例えば、スタディング税理士講座では、簿財の学習に入る前に日商簿記3級レベルの知識を身につけるための「簿記入門コース」を設けています。

簿財2科目パーフェクトパックを受講すると「簿記入門コース」と「簿財2科目」を89,800円(税込)で受講できます。

スタディング税理士講座公式HPより

スタディングは無料体験もできます。

\ 【期間限定】4/30まで15%OFF! /

今スタディングに無料登録すると、2024年4月30日まで「全商品10%OFF・5%OFF(併用可)」になるクーポンがもらえます。(※クーポンは過去に無料登録が完了している方にも配布されています。マイページから確認して下さい。)

【15%割引後の価格(税込)】

・簿財2科目アドバンスパック(一番人気) 74,800円 ⇒ 63,580円(11,220円お得!)

・冊子版オプション付き 104,600 ⇒ 88,908円(15,692円お得!)

しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

1年分の料金で2024年試験・2025年試験の2回チャンスがあります。5月10日までに受験申し込みをすれば2024年8月の試験を受験できます(国税庁HP)。

もし、今年科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!

無料登録は「メールアドレス」と「パスワード設定」のみ。

今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】

10%OFF、5%OFFクーポンの取得方法&併用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。

簿財の勉強時間は?

結論から言うと、簿記論・財務諸表論それぞれ「1,000時間/年」は勉強時間が必要です。

合格に必要な勉強時間ですが、各予備校・通信講座が公開している「勉強時間の目安」は次の通りです。

| クレアール |

スタディング | 資格の学校TAC | 資格の大原 | LEC東京リーガルマインド | |

| 簿記論 | 360時間 | 450時間 | 450時間 | 400時間 | 450時間 |

| 財務諸表論 | 360時間 | 450時間 | 450時間 | 400時間 | 450時間 |

| 法人税法 | 480時間 | 600時間 | 600時間 | 600時間 | 600時間 |

| 相続税法 | 370時間 | 450時間 | 450時間 | 520時間 | 450時間 |

| 消費税法 | 260時間 | 300時間 | 300時間 | 300時間 | 300時間 |

| 国税徴収法 | ― | 150時間 | 150時間 | 170時間 | — |

各予備校・通信講座はこのような勉強時間を目安としていますが、実際は違います。

僕は予備校に通って簿財に合格しましたが、1年で上記の勉強時間の「2倍」は勉強しました。

しかも、1発合格ではないので、簿財2科目合格までにトータルで数千時間は費やしてます。

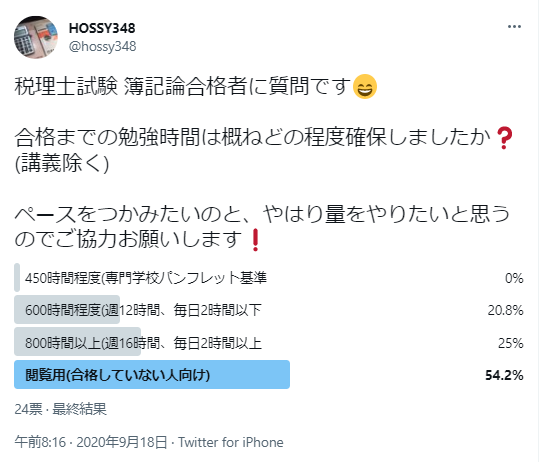

さらに、ツイッターには次のようなツイートがありました。

やはり、予備校・通信講座が示す勉強時間では合格は難しそうですね…。

各人のレベルによって異なりますが、簿記論・財務諸表論に合格するにはそれぞれ「1,000時間/年」が勉強時間の目安だと考えられます。

働きながら簿財に合格できる?

働きながら簿財2科目合格は可能です。

予備校に通っているとき、簿財同時に合格した社会人を見たので本当です。

ただ、皆さんかなりストイックに勉強されていました。

日々のスケジュールはこんな感じです。

- 早起きして勉強(1時間)

- 通勤・帰宅中に勉強(1時間)

- 会社が終わると予備校で勉強(2~3時間)

- 土日祝日は予備校で勉強(6~7時間)

このスケジュールをこなすと、社会人でも1ヶ月で100時間以上勉強するとこができます。

1年に換算すると、1,000~1,500時間は勉強できます。

勉強を開始した時点で簿記知識がかなりある方なら、1年目で簿財2科目合格できても不思議ではありません。

さらに、1年で簿財2科目合格するには、予備校や通信講座の利用は必須です。

税理士試験は点数の上位者が合格する「競争試験」。

ライバルには、勉強時間がたっぷりある「学生」「受験専念」の方々が多く含まれていること忘れてはなりません。

そんなライバル達に、市販のテキストや問題集のみの「独学」で挑もうとするのは少し無理があります。

税理士試験の独学が難しい理由を詳しく書いた記事があるので、気になる方は参考にして下さい。

また、税理士試験に受からない人の特徴・勉強方法はこちらの記事「【8回落ちました…】税理士試験に受からない人の特徴・勉強方法」で詳しく解説しています。

簿財に強い予備校・通信講座

税理士試験の講座がある予備校・通信講座はたくさんあります。

僕は今までに数々の教材を体験しましたが、次の2社は簿財に力を入れている通信講座と言えるのでご紹介します。

スタディング税理士講座(コスパ最強)

そんな方には、業界最安値のスタディング税理士講座がおすすめ。

スタディングは「価格面」で簿財に力を入れている通信講座。

税理士講座の最大手のTACや大原だと、簿財2科目の受講料が約40万円/年かかります。

スタディングは「簿財2科目セット」で59,800円(税込)~と、TACや大原の1/6程度の受講料です。

スタディングは安さだけでなく、スマホで勉強できる通信講座としても大人気です。

テキストから問題集まで、全ての教材がスマホ1つで利用できるので、スキマ時間に効率よく勉強したい社会人に向いています。

近年スタディングの利用者数が急増しているのは、コスパの良さと品質の高さが認められている証拠です。

2022年12月末時点、累計利用者数は209,546人。

KIYOラーニング㈱IR情報より引用

⇒【スタディング体験談】仕事と育児をしながらスタディングのみで簿財2科目に合格!

2023年からは人気女優の「川口春奈さん」をCMに起用するなど、スタディングの知名度はさらに高まっています。

実際にスタディング税理士講座を利用したレビューは下の記事で詳しく解説しています。

ホントに合格できるのか心配…という方はぜひ参考にして下さい。

クレアール税理士講座(直前対策が手厚い)

そんな方にはクレアール税理士講座![]()

![]() がおすすめです。

がおすすめです。

クレアールは「直前対策」に力を入れている通信講座です。

本試験での解放テクニックが学べる「解法マスター講義」や「直前ヤマ当て講義」「公開模試」など、リーズナブルな通信講座でありながら、かなり充実した直前対策を行っている印象です。

さらに、クレアールは出題頻度が高い論点を絞り込んで重点的に学習するのことで、勉強時間が確保できない社会人でも短期合格できる工夫がされています。

簿記論と財務諸表論は学習範囲がかぶっている部分が多く、通常の教材だと無駄に勉強時間を割いているケースが多いのが現実です。

クレアールは簿記論と財務諸表論を2科目合わせて1つの科目とみなして教材を作っていますので、効率よく簿財の学習ができます。

クレアール![]() は税理士試験の指導歴50年以上と実績も十分の通信講座です。

は税理士試験の指導歴50年以上と実績も十分の通信講座です。

税理士の僕が、実際にクレアール税理士講座を利用したレビューは下の記事で詳しく解説しています。

スタディングとクレアールどっちがいいの?

スタディングとクレアールのどちらにしようか迷う…という方はこの2つの通信講座を徹底比較した記事がありますので、コチラも参考にして下さい。

こちらは「スタディング」「クレアール」「TAC」「大原」を比較した記事です!

高校生・大学生は簿財に挑戦しよう!

従来の受験資格の場合、基本的には大学3年生にならないと税理士試験の受験ができませんでした(簿記1級等を持っている場合を除く)。

しかし、今回の受験資格の緩和で、簿財については誰でも受験できるようになりました。

高校・大学在学中に税理士試験の簿財を取得できれば、就職活動をかなり有利に進めることができると思います。

もし順調に行けば、卒業時には「税理士」になっている可能性だってあります。

特に、僕も通っていた「Fラン大学」の学生は、どうしても就職活動で苦戦しがち…。

「簿財」という強力な武器を備えて、就職活動に臨むのも作戦の一つだと思います。

よくある疑問

簿財に合格したら税法科目の受験資格になる?

簿財は税法科目の受験資格にはなりません。

税法科目を受験するには、「学識による受験資格」「資格による受験資格」「職歴による受験資格」のいずれかを満たす必要があります。

ただ、税理士試験の受験者数は年々減少傾向にあります。

2021年度(令和3年度)の税理士試験の受験者数(実人数)は27,299人で、2009年度(51,479人)の53.0%にまで減少しています。

令和5年から簿記論と財務諸表論は受験資格が不要となりましたが、今後も受験者数の減少に歯止めがかからなければ、受験資格がさらに緩和される可能性はあると思います。

受験資格廃止で簿財の受験者数は増加する?

はい、増加しました!

国税庁の発表によると令和5年税理士試験の申込者数は以下の通りです。

| 2022年(令和4年) | 2023年(令和5年) | 前年比 | |

| 簿記論 | 17,400人 | 21,335人 | 122.6%(3,935人増加) |

| 財務諸表論 | 14,406人 | 18,363人 | 127.5%(3,957人増加) |

| 簿財合計 | 31,806人 | 39,698人 | 124.8%(7,892人増加) |

直近の約10年間は減少傾向にありましたが、令和5年は申込者数が大幅に増加しました。

心配されていた合格率ですが、令和5年の試験結果を見ると簿記論も財務諸表論も高い合格率が維持されているようです。

30代・40代・50代から勉強を始めて税理士になれる?

30代・40代・50代から税理士になるのは可能です。

30歳から税理士になるまでの具体的なステップはこちらの記事「30歳社会人が最短で税理士になるための完全ロードマップ / Fラン卒でもなれた!」を参考にして下さい。

40歳から税理士になるまでの具体的なステップはこちらの記事「税理士を40代から勉強して目指すのは可能?具体的な方法を現役税理士がガチ解説」を参考にして下さい。

50歳から税理士になるまでの具体的なステップはこちらの記事「税理士を50代から目指すのは無謀?具体的な方法を現役税理士が解説!」を参考にして下さい!

どっちから勉強するべき?-300x200.jpg)

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-300x167.png)

コメントを残す