僕は限りなくブラックに近い中小企業を退職後、30歳から勉強を始めて約6年で税理士になりました。(詳しい自己紹介はコチラ)

この記事では、税理士の年収を「開業税理士」「勤務税理士」に分けて詳しく解説しています。

実際に僕の周りにいる税理士を参考にしつつ、できる限り「現実的」な金額を書いています。

ぜひ最後までお読みいただければと思います。

\ 無料登録で10%OFF /

スタディングに新規で無料登録すると「10%OFFクーポン」がもらえます!

【割引後の価格(税込)】

・簿財2科目アドバンスパック(一番人気) 74,800円 ⇒ 67,320円(7,480円お得!)

・冊子版オプション付き 104,600 ⇒ 94,139円(10,461円お得!)

しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

2024年4月から勉強をスタートすれば、もしかしたら今年の試験で科目合格の可能性もあります。

科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!

無料登録は「メールアドレス」「パスワード設定」のみ。

今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】

10%OFFクーポンの取得方法&利用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。

税理士の年収を見るときは注意が必要

よく「税理士の年収」ということで、いろいろなサイトで紹介されていますが、データを見る際には注意が必要です。

税理士の80%が個人事業主

税理士は税理士会に登録することで初めて「税理士」を名乗ることができ、税理士業務を行うことができます。

全国で約8万人近くが税理士会に税理士として登録されています。

その約80%が「開業税理士」です。

開業税理士とは、独立開業した個人事業主の税理士のことです。

そして、全体の約20%が税理士事務所や税理士法人に勤めている「勤務税理士」です。

「年収」と「所得」の違い

税理士がどれくらい稼げるのかを考える際、「年収」と「所得」の違いを知っていないと大きな勘違いを生んでしまうので、ここはよく理解しておいてください。

「年収」とは「1年間の収入金額(売上高)」を意味します。

サラリーマンでいう年収は

総支給額(社会保険料や税金を天引きする前の金額)を指しています。

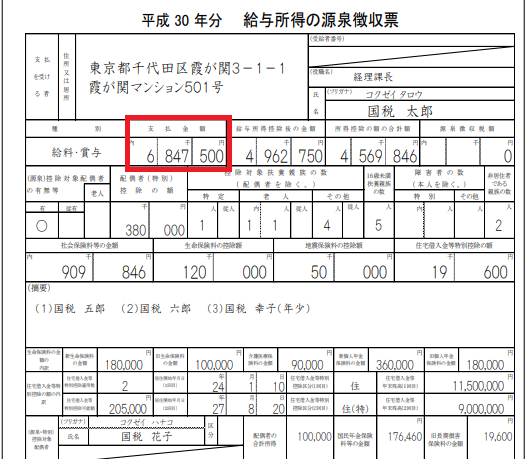

源泉徴収票でいえば左上に書かれた「支払金額」の部分にあたります。

一方、個人事業主(開業税理士)でいう年収は「売上高」を指しています。

個人事業主の場合

「収入ー経費=所得」がサラリーマンでいう年収に相当します。

なので、「税理士の年収」を検討するときは

であることを理解しておかなければ、誤解を生じてしまうので注意が必要です。

多くのサイトで、この年収の定義が明確に説明されていない場合が多かったので、あえてここで説明させても頂きました。

この記事ではわかりやすくするため、開業税理士の場合は「所得」という表現をしたいと思います。

「東京都内」「未経験」「1科目合格」という条件で会計事務所(税理士法人を含む)に転職すると、転職1年目の年収は「約360万円」です。

もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事「【100件調査】簿記論だけで会計事務所に転職したら年収いくらもらえるのか?」を参考にして下さい。

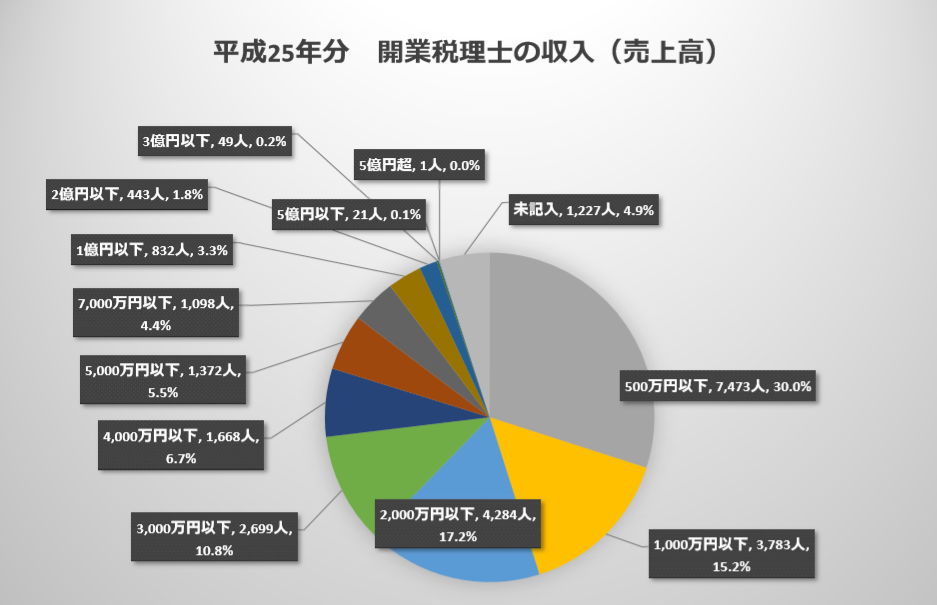

開業税理士の所得は平均「約744万円」

開業税理士の所得の平均は「744万円」です(第6回税理士実態調査報告書より)。

独立開業している税理士の所得(収入−経費)は正直いってピンからキリまでです!

一般的な開業税理士のメイン収入源は、顧問契約している企業や個人事業主からの「顧問料報酬」です。

これにスポット的に発生する相続税の申告による報酬や、生命保険の代理店としての報酬などがプラスされます。

顧問料は顧問先の「売上高規模」「税理士の訪問頻度」「記帳代行の有無」などによって設定しているところが多いです。

開業税理士の「収入」は下のようになっています。

開業税理士の収入の平均は「約2,205万円」となっています。

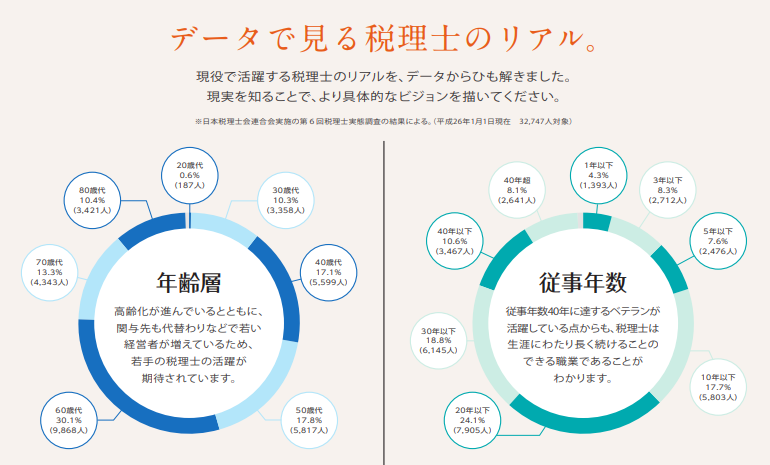

税理士の年齢は60歳以上の割合が50%超とかなりご高齢の方が多いです。

定年が無いので、元気であればいつまでも稼ぎ続けられるのが税理士の魅力。

60歳を超えても1,000万円以上の収入を得られる仕事ってなかなか無いです。

出典:日本税理士会連合会

ひとり税理士の年収

税理士業はやり方によっては一人で全部行うことも可能です。

いわゆる「ひとり税理士」です。

では、税理士の所得はいくらくらいになるのでしょうか?

ここでは、法人の顧問を中心とした税理士で考えて見たいと思います。

クライアントが法人であれば、平均的な年間顧問料は1社あたり年間40~60万円て感じです。

この金額はあくまでも僕の感覚です(一応、東京と地方の税理士事務所を合計で10年以上経験しています)

仮に、たった一人で税理士事務所を経営した場合、どれぐらい稼げるのか考えてみましょう。

その人のやり方にもよりますが、1~2カ月に一回は必ずお客さんのところへ訪問するといった、丁寧な対応をするのであれば30~40社ぐらいが限度です。

仮に法人30社と顧問契約したとすると以下の通りです。

- 売上高 30社×50万円=1,500万円/年

- 経費 300~500万円/年

(家賃、ソフト利用料、水道光熱費、通信費、消耗品、交際費など)

ひとり税理士の所得(収入ー経費)は年間1,000~1,200万円くらいになります。

これは、あくまでも参考としてお考え下さい。

と言いますのも、営業のやり方一つとって見ても税理士によって様々だからです。

例えば、僕が知っている税理士は、飲食店に足しげく通い、そこで仲良くなった経営者に営業しています。

年間の交際費はかなりの額になっているそうです。

一方、インターネットを中心とした営業だと交際費はそれほどかからないでしょう。

また、自宅兼事務所とするか、テナントを借りて事務所にするかでも経費が大きく変わってきます。

このように、税理士の経営方針によって売上高、経費、利益の額は千差万別です。

勤務税理士の平均年収は「約700万円」

勤務税理士の平均年収は以下の3つの統計から考えると「約700万円」です。

日本税理士会の統計

日本税理士会連合会が実施した調査結果は以下の通りです。

勤務税理士の平均年収は「約728万円」となります。

| 社員税理士 | 所属税理士 |

| 税理士法人の社員(役員のこと)。 | 会計事務所や税理士法人に雇用されている税理士。 |

| 平均年収886万円(3,459人の平均) | 平均年収597万円(4,163人の平均) |

厚生労働省の統計

また、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査(調査対象年令和3年)」によれば、会計事務所などに努めている「サラリーマンの公認会計士・税理士」の平均年収は以下の通りです。

この統計には「公認会計士」のデータも入っています。

なお、年収は以下の算式で計算しています。

| 令和3年(2021年)男女合計 平均年収「公認会計士・税理士」 |

||

| 企業規模(労働者数) | 平均年収 | 人数 |

| 5~9人 | 約657万円 | 462人 |

| 10~99人 | 約688万円 | 830人 |

| 100~999人 | 約769万円 | 878人 |

| 1,000人以上 | 約768万円 | 147人 |

男性勤務税理士の平均は以下の通りです。

| 令和3年 「公認会計士・税理士(男性)」平均年収 | ||

| 企業規模(労働者数) | 平均年収 | 人数 |

| 5~9人 | 約772万円 | 306人 |

| 10~99人 | 約773万円 | 497人 |

| 100~999人 | 約788万円 | 764人 |

| 1,000人以上 | 約825万円 | 122人 |

平均すると、男性公認会計士・税理士の平均年収は約783万円。

こちらの統計には公認会計士のデータが含まれていますので、男性勤務税理士の平均年収はこの平均よりもやや低い約700万円といったところでしょうか。

女性勤務税理士はこちら。

転職エージェントの統計

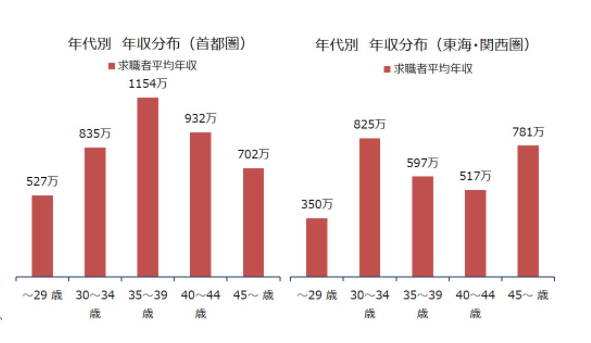

こちらは、税理士や経理職に特化した転職エージェント「MS-Japan(エムエスジャパン)」が、公開している登録者(税理士)の年収データです。

首都圏・東海・関西圏と「都会」の勤務税理士の平均年収です。

したがって、全国平均にするとさらに低くなると予想されます。

登録者全体の平均年収は公表されていませんが、グラフを見る限り、平均年収は約700~800万円といった感じですね。

(出典:MS-Japan公式ホームページ)

勤務税理士の年収の決まり方

税理士事務所や税理士法人に勤務している勤務税理士の年収は、担当しているクライアントから「いくら売上高を上げるか」によって決まるケースがほとんどです。

仮に30社の顧問先を担当した場合「30社×50万円=1,500万円」。

1,500万円の売上が税理士事務所に入ってくるわけですが、そのうちどれだけを勤務税理士に分配するのかは税理士事務所によって変わってきます。

1,500万円の売上を獲得できたとすると、勤務税理士の年収は500~600万円くらいになるのではないかと思います。

ぶっちゃけ、税理士資格を持っていない職員と、勤務税理士との年収の差はそれほどないのが現実です。

要は、売上を上げて税理士事務所にどれだけ貢献したかが重要になってきます。

「勤務税理士ってたいしたことないな~」って思うかもしれませんが、重要なのはここからです!

先述のとおり、税理士の業界は超高齢化していて、60歳以上の割合が50%を超えています。

つまり、そろそろ引退時期を迎える税理士がかなりの人数いるのです。

しかも、後継者が決まっていない税理士事務所も結構あります。

当然ですが、税理士業は税理士資格がなければ行うことができません。

なので、後継者がいない税理士事務所に勤めてる方は、将来的に先代のクライアントを引き継ぐ可能性も十分考えられます。

女性税理士の平均年収

女性税理士についても、開業税理士と勤務税理士が存在します。

女性の開業税理士については、上記の「開業税理士の所得は平均」を参照してください。

一方、女性勤務税理士に限定した年収について統計を出しているのは、厚生労働省による「賃金構造基本統計調査(調査対象年は令和3年)」のみでした。

| 令和3年 「公認会計士・税理士(女性)」平均年収 | ||

| 企業規模(労働者数) | 平均年収 | 人数 |

| 5~9人 | 約431万円 | 157人 |

| 10~99人 | 約561万円 | 333人 |

| 100~999人 | 約644万円 | 114人 |

| 1,000人以上 | 約493万円 | 25人 |

平均すると、女性公認会計士・税理士の平均年収は約541万円。

こちらの統計は公認会計士のデータも含まれていますので、女性勤務税理士のはこの平均よりもやや低い「約500万円」といったところでしょうか。

税理士は「売り手市場」

税理士業界は深刻な人手不足に悩まされており、税理士や科目合格者にとって「売り手市場」となっています。

原因は、税理士試験の受験者数の減少にあります。

税理士試験の受験者数は2011年頃からどんどん減少していて、2021年(令和3年)の税理士試験の受験者数は27,299人と、2009年(51,479人)の53.0%にまで減少しています。

2023年から簿記論と財務諸表論の受験資格が撤廃され、受験者数が増加したもの2009年の63.9%程度です。

| 実施年 | 受験者数 (実人数) |

対2009年(%) |

| 2009年 第59回 | 51,479 | 100.0% |

| 2010年 第60回 | 51,468 | 100.0% |

| 2011年 第61回 | 49,510 | 96.2% |

| 2012年 第62回 | 48,123 | 93.5% |

| 2013年 第63回 | 45,337 | 88.1% |

| 2014年 第64回 | 41,031 | 79.7% |

| 2015年 第65回 | 38,175 | 74.2% |

| 2016年 第66回 | 35,589 | 69.1% |

| 2017年 第67回 | 32,974 | 64.1% |

| 2018年 第68回 | 30,850 | 59.9% |

| 2019年 第69回 | 29,779 | 57.8% |

| 2020年 第70回 | 26,673 | 51.8% |

| 2021年 第71回 | 27,299 | 53.0% |

| 2022年 第72回 | 28,853 | 56.0% |

| 2023年 第73回 | 32,893 | 63.9% |

受験生が増加に転じているものの、税理士業界の「売り手市場」の状態はしばらく続きそうです。

税理士試験は難しい試験ですが、チャレンジしてみる価値がある資格だと思います。

税理士になる具体的な方法

税理士の年収は理解できたけど「税理士になる具体的な方法が分からない」という方も多のではないでしょうか?

そこで、様々な年齢や立場の方が税理士になるための「ロードマップ」を作成しました。

僕の実体験に基づき超具体的に書いていますので、必ずお役に立つと思います。

30歳から税理士を目指す方法

30歳になると、このまま今の会社で働くのか、それとも転職するのか迷うことも多いと思います。

僕が税理士を勉強し始めたのは30歳の時でした。

30歳から税理士になる方法をこちらの記事「30歳社会人が最短で税理士になるための完全ロードマップ / Fラン卒でもなれた!」に詳しくまとめています。

30歳から本気で税理士になりたいという方は、ぜひ参考にして下さい!

40歳から税理士を目指す方法

40歳から税理士になることももちろん可能です。

しかし、40歳になると結婚して子供ができ、住宅ローンがあったりと30歳の時とは状況が大きく変化している方も多いはずです。

ですので、ある程度「作戦」を考えながら資格取得を進める必要があります。

そこで、40歳から税理士を目指す具体的な方法について、こちらの記事「税理士を40代から勉強して目指すのは可能?具体的な方法を現役税理士がガチ解説」に詳しくまとめました。

40歳からガチで税理士に目指したい方は参考にして下さい!

50歳から税理士を目指す方法

50歳から税理士になることは可能です。

50歳になると会社の定年がちらつき始めて、定年後の暮らしを具体的にイメージするようになります。

また、子供に手がかからなくなる一方、子供の学費など金銭的な負担が増えてくる年代です。

金銭的な負担も増えますが、自分の時間も増えてきたという方もいらっしゃると思います。

50歳から税理士を目指す場合、税理士として働ける年数を考え、5科目合格(官報合格)は諦めた方が良いかもしれません。

ですので、「大学院での科目免除(税法2科目)」を利用することがほぼ必須になります。

50歳から本気で税理士を目指す方法については、こちらの記事「50歳から税理士を目指すのは可能?具体的な方法を現役税理士が解説!」を参考にして下さい。

主婦から税理士を目指す方法

もちろん主婦の方でも税理士ななることは可能です。

- 子供の教育費が不安…

- 旦那様がかなり年上で旦那様が定年した後の生活が心配…

などの理由から税理士を目指す30歳前後の主婦は専業主婦、兼業主婦を問わず増えています。

主婦の方が税理士を目指す場合、一番のネックとなるのが「勉強時間の確保」でしょう。

家事や育児、仕事、勉強を同時に行うことは難しいですが、不可能ではありません。

スキマ時間を効率よく使って科目合格を果たす主婦も多いです。

⇒【スタディング体験談】仕事と子育てをしながら簿財2科目合格!短期間で官報合格(5科目合格)が理想です。

しかし、短期間かつ高い確率で税理士資格を取得するなら、やはり大学院での税法2科目免除は利用した方が無難でしょう。

主婦から税理士を目指す具体的なステップについては、こちらの記事「主婦から税理士になるには…?ママが税理士を目指す具体的ステップを解説」で詳しく解説しています。

シングルマザーから税理士を目指す方法

シングルマザーから税理士になるのは可能です。

一番の問題は「勉強時間の確保」です。

ご実家からの全面的な支援を受けられるなら、勉強時間の確保もかなり現実的になります。

また、少しでも勉強時間を確保する為に、日常のスキマ時間を有効に使うことは必須。

詳しくは以下の記事「シングルマザーから税理士になる方法を完全解説」で解説しています。

高卒から税理士を目指す方法

高卒でも税理士になるのは可能です。

高卒者が税理士を目指す際、一番の問題点が「税法科目の受験資格」です。

税理士試験の受験科目は「会計科目」と「税法科目」に分けられます。

会計科目は受験資格が無く誰でも受験できますが、税法科目には受験資格があります。

受験資格を得る方法はいくつか存在します。

僕がおすすする方法は「会計事務所で2年以上働く」というもの。

この方法ならお金をもらいながら、税法科目の受験資格と実務経験が積めるので「一石三鳥」です。

高卒者が税理士になる方法については、こちらの記事「高卒から税理士になるには?なり方を超具体的に解説してみました」で詳しく解説しています。

大学生から税理士を目指す方法

大学生が最も税理士資格に近い環境にあります。

なぜなら、社会人とは比べ物にならない「勉強時間」が確保できるからです。

ですので、現在大学生で税理士を目指したいという方は、前向きに検討すべきだと思います。

予備校・通信講座によっては「学割」がきくので受講料も安いです。

通信講座最安値のスタディングの場合、学割で全商品20%OFFになります。

現役大学生が税理士になる方法については、こちらの記事「【何学部でも問題ナシ?】大学生から税理士になる方法を徹底解説」で詳しく解説しています。

よくある質問

税理士試験についてよくある疑問について解説します。

何点取れば合格?

税理士試験は「満点の60%取れば合格」です。

しかし、実際は成績上位者が合格する「競争試験」となっています。

勉強を始めるには簿記の知識が必要?

「最低でも日商簿記3級レベルの簿記知識が必要」としている予備校・通信講座が多いです。

日商簿記3級レベルの知識を身につけるには、市販のテキストを使うのが一般的。

Twitterや僕の周りでよく見かけるのは「スッキリわかる 日商簿記3級」というテキストです。

ちなみに、Amazonの「簿記検定の売れ筋ランキング」でも1位となっている人気テキストです。

簿財取得を視野に入れているなら、予備校や通信講座が提供している簿記の入門講座もおすすめです。

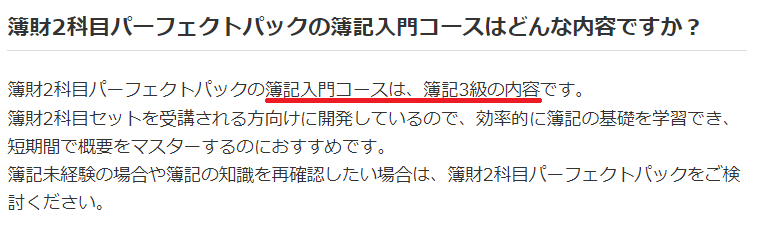

例えば、スタディング税理士講座では、簿財の学習に入る前に日商簿記3級レベルの知識を身につけるための「簿記入門コース」を設けています。

簿財2科目パーフェクトパック(89,800円)なら「簿記入門コース」を受講できます。

大手予備校のように年間40万円近く払うのはしんどいかもですが、89,800円なら現実的です。

9万円ほどで一生使えるハイランク資格が手に入るなら安い自己投資です。

簿記の知識が無い方は簿記入門コースで簿記の基礎知識を習得し、その流れで簿記論・財務諸表論まで一気に学習しましょう。

1年後、簿財2科目を手に入れた自分をイメージするとワクワクしますよね!

簿記論・財務諸表論だけでも取る意味ある?

簿記論・財務諸表論だけでも就職・転職で非常に役立ちます。

全ての企業が簿記を使って貸借対照表・損益計算書などの財務諸表を作成します。

会社にとって、財務諸表は税務署や銀行に毎年提出する超重要書類。

なので、経理がいない会社はありません。

簿記論・財務諸表論の保有者は、ハイレベルな簿記会計の知識があるとして転職市場で高く評価されます。

僕の友人は30代前半で簿財2科目を取得、その後超有名メーカーに転職しました。

簿記論と財務諸表論は受験資格が無く、誰でも受験可能です!

税理士試験の勉強時間は?

合格に必要な勉強時間ですが、各予備校・通信講座が公開している「勉強時間の目安(1年)」は次の通りです。

| クレアール |

スタディング | 資格の学校TAC | 資格の大原 | LEC東京リーガルマインド | |

| 簿記論 | 360時間 | 450時間 | 450時間 | 400時間 | 450時間 |

| 財務諸表論 | 360時間 | 450時間 | 450時間 | 400時間 | 450時間 |

| 法人税法 | 480時間 | 600時間 | 600時間 | 600時間 | 600時間 |

| 相続税法 | 370時間 | 450時間 | 450時間 | 520時間 | 450時間 |

| 消費税法 | 260時間 | 300時間 | 300時間 | 300時間 | 300時間 |

| 国税徴収法 | ― | 150時間 | 150時間 | 170時間 | — |

各予備校・通信講座はこのような勉強時間を目安としていますが、実際は上記勉強時間の「1.5~2倍」必要となります。

詳しくは、こちらの記事「簿財は令和5年の税理士試験から受験資格撤廃!勉強時間はどれくらい必要?」を参考にして下さい。

税理士試験は独学でも受かる?

予備校や通信講座を使わず、市販のテキストと問題集のみの「独学」では、税理士試験の合格は難しいです。

税理士試験は競争試験なので、ライバル達に勝つには予備校や通信講座の利用は必須です。

税理士試験の独学をおすすめしない理由については、こちらの記事「税理士試験の独学が「無理ゲー」だと思う5つの理由」で詳しく解説しています。

税理士になるには何年かかる?

税理士になるには「平均10年」かかるとも言われています。

詳しくはこちらの記事「社会人が税理士になるまで何年かかるのか?」を参考にして下さい。

受験科目の免除があるってホント?

大学院を卒業すると受験科目が一部免除されます。

- 会計系の大学院 ⇒ 会計科目1科目が免除

- 税法系の大学院 ⇒ 税法科目2科目が免除

僕も税法系の大学院を卒業し、税法科目の免除を受けて税理士になりました。

今ではかなり大学院を利用している人が多いです。詳しくは下の記事を参考にして下さい。

どっちから勉強するべき?-300x200.jpg)

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-300x167.png)

コメントを残す