- 現在の収入では子供たちの教育資金が不足しそう…。

- 万が一、離婚しても子育てに困らない収入が欲しい…。

- 旦那が10歳以上年上なので旦那が定年した後の生活が心配…。

- 自分のペースで仕事をしたい…。

ほかにも「45歳早期退職制度」「老後の2,000万円問題」など、将来のお金に関する不安を抱えるママさんは多いのではないでしょうか?

税理士になればお金の不安を解消できるかも…

このような思いからこの記事にたどり着いたのかもしれませんね。

結論から言うと、税理士になればお金に関する問題が解消する可能性は高いです。

- 女性の勤務税理士の平均年収は約600万円。

- やる気次第で独立開業できるので定年を気にせず働ける。

- 70歳を超えても現役バリバリの税理士は大勢いる。

さらに、税理士など「士業(しぎょう)」は社会的地位が高い職業と言われていますので、税理士になれば子供たちにとって「自慢のママ」になるでしょう。

とは言え、税理士は国内屈指の超難関国家資格。

軽い気持ちで挑戦してなれるものではありません。

間違ったやり方で挑戦してしまうと「途中で挫折した…」「何年も頑張ったけど税理士になれない…」といった結果になりかねません。

この記事では、子育てで忙しいママさんが税理士になる具体的なステップを紹介します。

できる限り、早く確実に税理士なれる方法です。

税理士資格の取得には平均10年かかると言われていますが、今回ご紹介する方法は「5年以内」での取得を目指します。

⇒【スタディング体験談】仕事や育児のスキマ時間で勉強して簿財2科目合格!

目的地までのルートが分からない旅ほど不安なものはありません。

税理士になるまでの具体的なルートを知れば、「自分も税理士になれるかも!」と自信が湧いてくるはずです。

この記事では具体的に解説するため、次のような主婦を想定して話をすすめます。

- 自分:30歳パート(会計税務とは無関係の職種)

- 家族:夫(会社員)、子供2人(2歳・4歳)

- 住宅ローンを組んだばかり

僕は既婚者で子供もいますので、主婦の方の大変さやお気持ちは理解しているつもりです。

この記事は関連記事も含めると大変な長文ですが、きっと参考になると思いますので、ぜひ最後まで頑張って読んでください。

\ 【期間限定】4/30まで15%OFF! /

今スタディングに無料登録すると、2024年4月30日まで「全商品10%OFF・5%OFF(併用可)」になるクーポンがもらえます。(※クーポンは過去に無料登録が完了している方にも配布されています。マイページから確認して下さい。)

【15%割引後の価格(税込)】

・簿財2科目アドバンスパック(一番人気) 74,800円 ⇒ 63,580円(11,220円お得!)

・冊子版オプション付き 104,600 ⇒ 88,908円(15,692円お得!)

しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

1年分の料金で2024年試験・2025年試験の2回チャンスがあります。5月10日までに受験申し込みをすれば2024年8月の試験を受験できます(国税庁HP)。

もし、今年科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!

無料登録は「メールアドレス」と「パスワード設定」のみ。

今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】

10%OFF、5%OFFクーポンの取得方法&併用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。

税理士はこんな職業

税理士は「会計と税金のプロフェッショナル」です。

会計とは「お金の流れを記録すること」で、「簿記(ぼき)」という知識を使います。

税理士と聞くと税金のイメージが強いかもですが、実務では簿記の利用頻度の方が多いと言っても過言ではありません。

「簿記なんて知らない…」という方はこちらの記事もご参考にどうぞ。

税理士は事業を行う企業や個人事業主の会計帳簿の作成や、税務申告書の作成をお手伝いするのが主な仕事です。

また、人が亡くなったときに発生する相続に関する相談や税務申告書の作成も税理士の仕事。

その他、資金調達(銀行からお金を借りること)のアドバイスや補助金申請のお手伝い、企業同士のM&Aなど、税理士が行う仕事は多岐に渡っています。

では、なぜ税理士資格に価値があるかというと、税理士の仕事は「無償独占業務」だからです。

無償独占業務とは無料でも税理士以外は一切行ってはいけない業務です。

具体的には次の3つが税理士の無償独占業務となっています。

- 税金に関する申請・申告手続きの代行

- 税金に関する申請・申告書類作成の代行

- 税金に関する相談業務

例えば、あなたが友達の確定申告書を無料で作成した場合、違法行為として罰せられます(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

このように、税金の申請・申告書作成や手続き、税金に関する相談は税理士以外は一切行ってはいけないと税理士法で定められています。

税理士の仕事は無資格者が行えないよう、法律でガチガチに守られているのです。

国民には「納税の義務」があります。

ですので、税金は国民全員に関係する非常に重要なものと言えます。

税理士は税金に関する業務を独占しているので価値が高いのです。

でも、税理士の仕事は将来AIに取られるって聞いたことあるけど…

このように心配される方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、税理士の仕事が無くなる可能性は限りなく低いです。

AIが進化しても税理士の仕事が無くならない理由については、こちらの記事「AIが進化しても税理士の仕事が無くならない3つの理由」で詳しく解説しているので参考にして下さい。

税理士の多くが「会計事務所」で働いています。

※「会計事務所」も「税理士事務所」も同じ意味です。また、「税理士法人」は会計事務所の法人バージョンです。

自分で独立開業して会計事務所を経営している場合もあれば、会計事務所に勤務している税理士もいます。

また、税理士の中には一般企業内で働く方もいます。

「会計」と「税金」は全ての企業に関係するものなので、税理士が働く範囲も非常に幅広いです。

税理士試験の概要

税理士試験の概要をまとめると次の通りです。

- 税理士資格は国家資格

- 試験は1年に1回(8月)

- 合格率は約15%の競争試験

- 全11科目のうち5科目に合格する必要がある

- 必須で取るべき科目がある

- 受験資格が必要な科目がある

- 一度合格した科目は一生涯有効

税理士資格は国内屈指の難関国家資格です。

方手間で勉強して簡単に取れるような資格ではないことを最初に理解しておいてください。

(出典:資格の取り方)

税理士試験は1年に1回(8月)実施されます。

ちなみに、令和6年(2024年)は8月6日~8月8日の3日間で実施される予定です。

第74回税理士試験スケージュール-286x300.jpg)

(出典:国税庁)

税理士試験の合格率は約15%で、得点の上位者が合格する「競争試験」となっています。

令和5年(2023年)に実施された税理士試験の全体の合格率は18.8%でした。

| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 2023年合格率(%) | 受験者数占有率(%) | |

| 簿記論 | 16,093 | 2,794 | 17.4 | 34.3 |

| 財務諸表論 | 13,260 | 3,726 | 28.1 | 28.2 |

| 所得税法 | 1,202 | 166 | 13.8 | 2.6 |

| 法人税法 | 3,550 | 497 | 14.0 | 7.6 |

| 相続税法 | 2,428 | 282 | 11.6 | 5.2 |

| 消費税法 | 6,756 | 802 | 11.9 | 14.4 |

| 酒税法 | 463 | 59 | 12.7 | 1.0 |

| 国税徴収法 | 1,646 | 228 | 13.9 | 3.5 |

| 住民税 | 462 | 68 | 14.7 | 1.0 |

| 事業税 | 250 | 41 | 16.4 | 0.5 |

| 固定資産税 | 846 | 146 | 17.3 | 1.8 |

| 合計(延人員) | 46,956 | 8,809 | 18.8 | 100 |

(出典:国税庁HP)

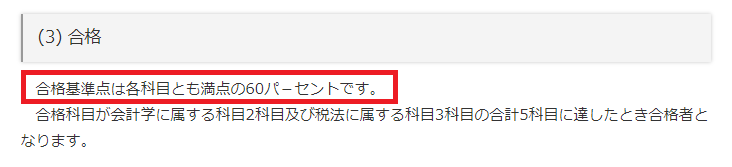

国税庁のホームページでは「60点で合格」としていますがウソです。

(出典:国税庁)

また、税理士試験は「模範解答」や「配点」が一切非公開という闇の部分がある試験であることも知っておいてください。

詳しくはこちらの記事「税理士試験のおかしいところ10選【それでも税理士を目指す理由とは】」で詳しく解説しています。

税理士試験は「部分合格制」を採用しています。

全11科目の中から5科目に合格すれば税理士資格がもらえます。

ですので、1回の試験で5科目全部に合格する必要はありません。

1年に1科目ずつ合格しても問題ありません。

部分合格制が採用されていることから、仕事や子育てをしながら資格取得ができるのが税理士資格の魅力です。

一度合格した科目は「一生涯有効」ですので、5年かかろうが10年かかろうが、自分のペースでコツコツ勉強できる資格です。

税理士になるには、受験科目11科目のうち会計科目・税法科目あわせて5科目に合格する必要があります。

受験科目の中には「受験資格が必要な科目」「必須科目」があるので注意が必要です。

| 1 | 簿記論 | どちらも必須科目 | 会計科目(受験資格なし) |

| 2 | 財務諸表論 | ||

| 3 | 法人税法 | どちらか1科目必須 | 税法科目(受験資格が必要) |

| 4 | 所得税法 | ||

| 5 | 相続税法 | 選択科目 | |

| 6 | 消費税法 | ||

| 7 | 酒税法 | ||

| 8 | 国税徴収法 | ||

| 9 | 住民税 | ||

| 10 | 事業税 | ||

| 11 | 固定資産税 |

「税法科目の受験資格の取得方法」については、こちらの記事「高卒・理系卒が税理士試験の受験資格を取得する方法」で詳しく解説しています。

この組み合わせが人気となる理由は、実務での利用頻度の高さからです。

ちなみに1科目の勉強時間は約1,000時間/年。

税理士試験の予備校や通信講座では、400~600時間/年としているところも多いですが、実際に合格した人は1,000時間/年はやってます。

たった1科目ですが税理士試験はとんでもない勉強ボリュームです。

5科目を全て一発合格したとしても、合計5,000時間必要になる計算です。

主婦が税理士になるまでの具体的なステップ

ここから主婦から税理士になるまでの具体的なステップを解説します。

税理士を目指す主婦のプロフィールをおさらいしておきます。

- 自分:30歳パート(会計税務とは無関係の職種)

- 家族:夫(会社員)、子供2人(2歳・4歳)

- 住宅ローンを組んだばかり

主婦から税理士になるまでのステップは以下の通りです。

- ステップ①心とお金の準備

- ステップ②簿記論または財務諸表論を取る

- ステップ③税理士試験に理解のある会計事務所に転職

- ステップ④働きながら残りの科目に合格する

- ステップ⑤大学院で税法2科目免除

- ステップ⑥税理士として独立開業

ステップ①心とお金の準備

税理士を目指すなら事前に「心」と「お金」の準備が必要です。

心の準備

税理士を目指すにあたって「心の準備」は重要です。

先ほどお話ししたように、税理士資格は国内屈指の難関資格。

誰もが取りたいプラチナ資格です。

ですので、ライバルも必死になって勉強しています。

税理士試験は競争試験なので、ライバル達より高得点を取り上位15%に入る必要があります。

ライバルには大学生もいれば、仕事を辞めて受験に専念している人など「勉強時間が無制限」の人たちも多いです。

また、2回目3回目のチャレンジという「浪人生」はやはり実力があります。

税理士試験ではこれらの強豪に絶対に勝つという強い気持ちが求められます。

これを聞くと少し怖気づいてしまうかもしれません。

しかし、仕事や育児をしながら税理士試験に受かる人も多いのでご安心ください。

⇒【スタディング体験談】仕事と子育てをしながら簿財2科目合格!

最後まで諦めずコツコツやり抜く覚悟を持つことが大切です。

また、税理士試験を突破するには「勉強時間の確保」が必要となります。

子育てや家事の分担など、旦那様やご両親のご協力が無ければ税理士試験の勉強を続けることは難しいです。

自分一人で決断するのではなく、必ずご家族と相談してから決めましょう。

税理士試験で挫折しないメンタルを作る方法はこちらの記事「税理士試験で挫折しないメンタルになる方法を解説します!」で詳しく解説しています。

お金の準備

税理士資格を取得するには「お金」がかかります。

後で詳しく解説しますが、今回ご紹介する方法では「大学院」に通い税法2科目免除を受けます。

また、予備校・通信講座も利用します。

ですのでトータルの費用は「約150~450万円」かかります。

利用する予備校・通信講座、大学院によって費用が違ってきます。

詳しくはこちらの記事「税理士の予備校・大学院の費用は総額でいくらかかる?」を参考にして下さい。

資格取得も立派な「自己投資」です。

より早く確実に税理士資格を取得しようとすると、それ相当の投資が必要となります。

大学院では奨学金制度(学費の借入制度)もありますが、後々のことを考えると自己資金で学費をカバーするのがベストです。

ステップ②簿記論または財務諸表論を取る

心とお金の準備の準備ができたらいよいよ行動開始です!

まず今の仕事を続けながら「簿記論」「財務諸表論」のどちらかの合格を目指します。

簿記論も財務諸表論も必須科目なので、最終的には両方合格する必要があります。

簿記論と財務諸表論は受験資格が不要なので誰でも受験できます。

簿記論と財務諸表論は会計科目と呼ばれ、どちらも「簿記(ぼき)」に関する問題が出題されます。

この2科目は学習内容がかぶっている部分も多いので、簿記論と財務諸表論を同時に学習することをお勧めします。

実際に「簿財(簿記論・財務諸表論)」を一つの科目とみなしてカリキュラムを作っている通信講座もあります。

簿記論と財務諸表論の出題内容や合格率については以下の記事を参考にして下さい。

簿記論または財務諸表論を取得すると、次のステップである「会計事務所への転職」が有利になります。

税法科目の受験資格が無い方でも「会計事務所で2年以上の実務経験」を積めば税法科目の受験資格をゲットできます。

税法科目の受験資格の内容、受験資格の取り方についてはこちらの記事「高卒・理系卒が税理士試験の受験資格を取得する方法」を参考にして下さい。

また、万が一途中で税理士試験を諦めたとしても、簿記論または財務諸表論を取得していれば一般企業の経理職への転職も可能です。

僕の友人は簿記論と財務諸表論に合格した後、国内の某超有名メーカーの経理職に転職しました。

転職市場では簿記論と財務諸表論は日商簿記1級に匹敵する難関資格として評価されています。

このような理由から、まずは簿財2科目の取得に全力を注ぎます。

「東京都内」「未経験」「1科目合格」という条件で会計事務所(税理士法人を含む)に転職すると、転職1年目の年収は「約360万円」です。

もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事「【100件調査】簿記論だけで会計事務所に転職したら年収いくらもらえるのか?」を参考にして下さい。

簿財の勉強には予備校または通信講座を利用する

簿記論と財務諸表論の勉強は「予備校か通信講座」を利用するのが一般的です。

受講料がもったいないから市販のテキストや問題集で「独学」したいという方もいらっしゃると思います。

結論から言うと「独学」はおすすめしません。

税理士試験は競争試験です。

ライバルの中には勉強時間が無制限の大学生や、仕事を辞めて受験に専念している方も大勢います。

競合ライバルに勝つには「税理士試験のプロ」から効率よく教わる方が無難です。

税理士試験の独学をおすすめしない理由については、こちらの記事「税理士試験の独学が「無理ゲー」だと思う5つの理由」で詳しく解説しています。

簿財におすすめの予備校・通信講座

税理士試験の勉強ができる予備校・通信講座はたくさんあります。

税理士試験講座には予備校で直接講義を受ける「通学」と、自宅でオンラインで学習する「通信講座」があります。

予備校の通学は勉強仲間ができたり、講師に直接質問ができるなどメリットも多いです。

しかし、仕事や育児で忙しい主婦の日常生活を考えると予備校に通っている時間が勿体ないです。

ですので、主婦のお立場でしたら「通信講座一択」というのが僕の意見です。

通信講座でしたら子供さんがお昼寝している時間、電車での移動中、病院や習い事の待ち時間などのスキマ時間にいつでも勉強可能です。

通信講座の中で簿記論と財務諸表論の勉強におすすめなのは「スタディング」と「クレアール」です。

おすすめする理由は次の3つです。

- 低価格で受講できる

- 簿財セットのカリキュラムがある

- スマホ学習が可能(スタディング)

- 簿記入門コースが付いている

では順番に解説します。

①低価格で受講できる

スタディングとクレアールはどちらも業界最安値の低価格で簿財2科目を受講できます。

大手予備校の「TAC」「大原」と、「スタディング」「クレアール」のスタンダードな受講料(1年間)を比較すると次の通りです。

| スタディング | クレアール | 資格の学校TAC | 資格の大原 | LEC東京リーガルマインド | |

| 簿財2科目 | 74,800円 | 230,000円 | 390,000円 | 383,000円 | 225,500円 |

| 法人税法 | 63,800円 | 215,000円 | 235,000円 | 253,000円 | 123,200円 |

| 相続税法 | 63,800円 | 180,000円 | 250,000円 | 253,000円 | 123,200円 |

| 消費税法 | 63,800円 | 130,000円 | 155,000円 | 157,000円 | 99,000円 |

| 合計 | 266,200円 | 755,000円 | 1,030,000円 | 1,046,000円 | 570,900円 |

簿財2科目セットをみると、最安値のスタディングはTACの約1/5の受講料です。

この表を見るとクレアールははそんなに安くない感じがしますね。

クレアールには「資料請求による割引」「期間限定割引」「複数科目割引」「複数年割引」など割引制度がたくさんあります。

実はクレアールは割引制度を併用することでスタディングに匹敵する低価格になります。

クレアールのお得な割引制度の活用方法はこちらの記事「クレアール税理士講座は受からない?評判・口コミを現役税理士が解説」で詳しく解説しています。

TACや大原だと簿財2科目で約40万円。

応援して下さる旦那様も、年間40万円と聞くとあなたの挑戦に難色を示されるかもしれません…。

その点、スタディングとクレアールは簿財2科目セットで6~10万円/年。

この価格なら旦那様もこころよくあなたの挑戦を後押ししてくれるかもしれません。

また、受講料が高い方が合格しやすいということはありません。

TACや大原を利用しても落ちる人は落ちるし、スタディングやクレアールを利用しても受かる人は受かります。勉強に取り組む姿勢が一番重要です。

②簿財セットのカリキュラムがある

スタディングとクレアールは特に簿財のカリキュラムに力を入れています。

スタディングは簿財2科目を1つのパックにしています。

クレアールは「簿財アドバンス」として簿財を1つの科目としてカリキュラムを作っています。

簿財2科目を「パック化」することで学習範囲がダブっている講義を省略。

インプット時間の短縮を実現しています。

さらに大手予備校の場合、簿記論と財務諸表論は別の講師が担当しています。

しかし、スタディングとクレアールは簿記論と財務諸表論は同じ講師が担当しています。

簿財どちらも同じ会計科目なので、同じ講師が担当することで違和感なく知識が身につくという利点があります。

③スマホ学習が可能(スタディング)

スタディングはテキストや問題集など全ての教材がスマホに収納されています。

ですので「子供がお昼寝しているとき」「習い事の待ち時間」「電車での移動中」など、ちょっとしたスキマ時間に勉強ができます。

スマホの時間は無視できません。

ニールセン デジタルが2020年3月24日に発表した調査結果によると、1日の平均スマホ利用時間は3時間46分だそうです。

1年にすると1,374時間!

「時間が無い」と言いながらも、スマホ時間はしっかり確保しているのが現状です。

僕が受験生時代の勉強時間は年間約1,000時間でしたので、スマホ時間を利用すれば十分な勉強時間を確保できることになります。

.png)

出典:ニールセン

スキマ時間の暇つぶしとしてやっているSNSやネットサーフィンの時間を利用すれば、楽に年間数百時間は確保できます。

スタディングは「業界最安値」「スマホで勉強できる」という理由から利用者が急増しています。

KIYOラーニング㈱IR情報より引用

スタディングを無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式】

④簿記入門コースが付いている

簿記論と財務諸表論の勉強を開始するには「簿記の基礎知識」が必要です。

税理士講座の予備校・通信講座では「日商簿記3級レベル」の知識があることを推奨しています。

スタディングとクレアールには簿記の知識が全くない方のために「簿記入門コース」が用意されています。

両社とも日商簿記3級レベルの知識が習得できる内容です。

簿記入門コースが付いているパックで、おすすめしたいのが次の2つ。

- スタディング:簿財2科目パーフェクトパック

- クレアール:簿財アドバンス2年セーフティーコース

簿記の基礎知識を習得したらスムーズに簿財のカリキュラムに入れるので、勉強時間が限られている主婦の方にはメリットがあります。

\ 【期間限定】4/30まで15%OFF! /

今スタディングに無料登録すると、2024年4月30日まで「全商品10%OFF・5%OFF(併用可)」になるクーポンがもらえます。(※クーポンは過去に無料登録が完了している方にも配布されています。マイページから確認して下さい。)

【15%割引後の価格(税込)】

・簿財2科目アドバンスパック(一番人気) 74,800円 ⇒ 63,580円(11,220円お得!)

・冊子版オプション付き 104,600 ⇒ 88,908円(15,692円お得!)

しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

1年分の料金で2024年試験・2025年試験の2回チャンスがあります。5月10日までに受験申し込みをすれば2024年8月の試験を受験できます(国税庁HP)。

もし、今年科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!

無料登録は「メールアドレス」と「パスワード設定」のみ。

今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】

10%OFF、5%OFFクーポンの取得方法&併用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。

スタディングとクレアールについてもっと詳しく知りたい方は下の記事も参考にして下さい。

また、大手予備校も含めて検討したいという方はこちらの記事を参考にして下さい。

どの予備校・通信講座も無料体験できます。

税理士講座は高額なので、しっかり無料体験して自分にあったもの選ぶことをお勧めします。

とは言え「受かる人はどの教材を使っても受かる」というのが長年受験生を見てきた僕の感想です。

「教材を選べなくて迷う…」という方は一番リーズナブルなスタディングでスタートしてみましょう。

「投資は小さく始めよ」が鉄則です。

無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式】

ステップ③税理士試験に理解のある会計事務所に転職

簿記論または財務諸表論に合格できたら次は会計事務所への転職です。

将来の独立開業を想定した場合、このステップは重要です。

会計事務所に転職する理由

なぜ会計事務所に転職する必要があるのか?

会計事務所への転職を目指す理由は次のとおりです。

- 収入を得られる

- 仕事と勉強の両立がしやすい

- 独立に必要な実務経験が積める

- 税法科目の受験資格がゲットできる

①収入を得られる

当然ですが、会計事務所で働けば収入を得ることができます。

受験勉強中とは言え、生活費のことを考えると収入はあった方がいいです。

あなたが無収入でも生活できる十分な貯金があれば「受験専念」という選択も可能です。

しかし、お子さんがいて住宅ローンもある場合、受験に専念できる方は少数派でしょう。

家族の生活を維持するためにも継続的な収入はとても重要。

会計事務所に転職することで、生活に必要な収入を得ながら受験勉強に取り組むことができます。

②仕事と勉強の両立がしやすい

会計事務所は仕事と勉強の両立に適しています。

会計事務所には税理士を目指している職員が在籍していることが多いです。

税理士試験は合格までに何年もかかる「長期戦」。

同じ目標に向かっている先輩や同僚の存在はモチベーション維持に繋がります。

税理士になれるかどうかは、勉強を継続するモチベーション維持できるかどうかに掛かっていると言っても過言ではありません。

また、会計事務所なら周囲に隠すことなく思いっきり勉強できます。

一般企業で働きながら税理士試験を目指す場合、周囲には勉強していること秘密にする必要があります。

なぜなら、税理士を目指していることが職場の人にバレたら「あの人は会社を辞める気だ!」ということで職場に居づらくなるからです。

長期間コソコソと勉強するのは精神的にも疲れます…。

その点、会計事務所には税理士を目指している職員も多いので、勉強していることを隠す必要もありません。

さらに、合格した時には職場の方々と喜びを分かち合うことができます。

③独立に必要な実務経験が積める

会計事務所で働けば実務経験が積めます。

将来税理士として独立も視野に入れているなら、会計事務所での実務経験は絶対に必要です。

税理士として独立するには税理士登録する必要があります。

税理士登録するためには会計事務所等で2年以上実務経験を積まねばなりません。

会計事務所で働きながら勉強をすることで、税理士登録に必要な実務経験も同時に積むことができます。

「税務調査」「相続税申告」は税理士にとって重要な仕事ですが、テキストだけでマスターできるものではありません。

実務を数多く経験をしておいた方が、独立した時に絶対に有利です。

④税法科目の受験資格がゲットできる

会計事務所で2年以上働くと税法科目の受験資格をゲットできます。

簿記論と財務諸表論は誰でも受験できますが、法人税法や消費税法などの税法科目は受験資格が必要です。

既に受験資格がある方には関係ありませんが、高卒の方など受験資格が無い方には深刻な問題です。

税法科目の受験資格を得るには「日商簿記1級に合格する」または「全経簿記上級に合格する」という手段もあります。

しかし、どちらも税理士試験1科目に匹敵する「難易度」「勉強時間」「予備校・通信講座の費用」です。

受験資格のために多くの時間と労力をかけるのは避けた方が無難です。

でも、会計事務所等で2年以上実務をすれば税法科目の受験資格をゲットできます。

国税庁のHPには「職歴による受験資格」として次のように書かれています。

2年なんてあっという間です。

会計事務所で働くだけで自動的に税法科目の受験資格をゲットできます。

税法科目の受験資格を取得する方法については下の記事で詳しく解説しています。

税理士試験に理解がある会計事務所を選ぶ

会計事務所ならどこでも良いわけではありません。

受験勉強に取り組める環境がない会計事務所に入ってしまうと、逆に苦労するケースもありますので注意が必要です。

ですので、次のような会計事務所は全力で避けることをおすすめします。

- 残業がメチャクチャ多い

- 税理士を目指している職員がいない

- そもそも所長税理士が税理士試験に否定的

では、1つずつ解説します。

①残業がメチャクチャ多い

残業が多い会計事務所ですと勉強時間を確保できません。

個人差はありますが、税理士試験の合格レベルに達するには、1年で1,000時間以上の勉強が必要です。

平均で1日に3~4時間の勉強が必要となる計算です。

ですので、確定申告などの繁忙期(12月~6月)は仕方ないとしても、閑散期である7~11月でも夜10時や11時まで残業させられる会計事務所は絶対に避けましょう。

残業が多いかどうか確認する方法は、実際に会計事務所に行ってみることです。

会計事務所の閑散期である7月~11月でも夜遅くまで明かりがついているなら、残業が多い可能性が高いです。

会計事務所では各職員に担当するクライアントが割り振られ、そこから得られた売上が給料に反映されます。

担当するクライアント数が多いと残業も増えやすいです。

僕の個人的な感覚ですが、税理士試験の勉強をしながら会計事務所で働く場合、担当するクライアント数は「20件前後」にとどめておくと良いです。

残業があまりにも多い会計事務所に入ると、勉強時間が確保できず合格から遠のきます。

担当件数と年収との関係について詳しく知りたい方は、こちらの記事「会計事務所で1人が担当する件数は何件が適正?年収との関係は?」を参考にして下さい。

②税理士を目指している職員がいない

職場に受験仲間がいない場合、勉強がやりづらいです。

職員が高齢化しているなどの理由で、税理士試験の勉強をしている職員がいない会計事務所も結構あります。

仕事をさっさと終わらせて勉強したいけど、職場に税理士試験を受験している職員がいない場合、なかなか定時で帰宅しづらいことがあります。

その点、職場に税理士を目指している先輩や同僚がいると帰宅しやすいです。

周りの目を気にしない強いメンタルの持ち主であれば問題ありませんが、何年もそのような状況が続くのは精神的にもしんどくなります。

なので、会計事務所を選ぶ際は受験生がいる事務所がおすすめです。

③所長税理士が税理士試験に否定的

事務所のトップが税理士試験に否定的だと勉強がやりづらいです。

会計事務所のボスである所長税理士が、税理士試験に否定的なこともかなり多いです。

- 勉強よりも仕事をガンガンやって欲しい

- 税理士になると独立して客を奪われるから勉強させたくない

経営方針は人それぞれですので、このように考えることが悪いわけではありません。

しかし、税理士を目指す側とすれば、受験勉強に全く理解が無い会計事務所はできる限り避けた方が無難です。

求人探しには転職エージェントを活用する

転職市場では「実務経験者」「ハイランク資格保有者」「20~30代の若い方」が有利となります。

当然ですが転職はライバルの求職者たちに勝たねばなりません。

会計や税務に関する実務経験が無いあなたは転職では少し不利な立場。

しかし、簿記論または財務諸表論に合格した時点であなたの年齢は30代前半。

会計事務所への転職を考えると30代前半という年齢は若く有利です。

さらに「簿記論」または「財務諸表論」は間違いなくハイランク資格。

ですので、自信をもって転職活動に挑んで頂きたいと思います。

では、どうすれば税理士試験に理解がある会計事務所に出会えるのか?

会計事務所の求人の探し方には以下のような方法があります。

- 知人からの紹介

- 大手予備校の合同就職説明会

- ハローワーク

- 転職サイト

- 転職エージェント

| 求人を探す方法 | 特徴 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いろいろな方法がありますが、おすすめは「転職エージェント」の活用です。

転職エージェントを利用する最大の理由は、会計事務所の内部情報を知ることができるからです。

会計事務所で働きながら税理士試験の勉強を続けることになります。

受験勉強に取り組める環境がない会計事務所に入ってしまうと、苦労しますので注意が必要です。

会計事務所は個人経営のところが多く、ホームページが存在しないことも普通にあります。

ホームページがあったとしても情報量が少ないので、どんな職員が在籍しているのか全く分からない場合も多いです。

その点、転職エージェントは会計事務所とコンタクトを取っていますので、ホームページや求人広告に無い内部情報を持っています。

効率的な転職活動には転職エージェントから内部情報は欠かせません。

転職エージェントには優良求人が集まりやすい

転職エージェントには優良求人が集まりやすいという特徴があります。

その理由は転職エージェントのビジネスモデルにあります。

求職者は転職エージェントを全て無料で利用できます。

転職エージェントはお金を求職者からではなく、人材を採用した企業からもらいます。

一般的に、転職した人の年収の約30%が人材を採用した企業から転職エージェントに紹介手数料として支払われます。

- 紹介手数料 年収400万円×30%=120万円

人材の採用にこれだけのコストをかけるには、資金的な余裕が無ければ無理です。

絶対ではありませんが、資金的に余裕がある企業は優良企業の可能性が高いです。

また、人気の優良企業が求人募集をすると応募が殺到して選考が大変です。

人気企業は求人を「非公開」として転職エージェントに募集をかけ、企業が求める条件にマッチした人材のみを紹介してもらっているのです。

このように、転職エージェントには優良求人が集まりやすいというメリットがあります。

また、税理士を目指すのであれば「税理士業界」のことを知っておく必要があります。

会計事務所に特化した転職エージェント![]() を利用すれば、転職のサポートを受けながら税理士業界のことも聞くことができます。

を利用すれば、転職のサポートを受けながら税理士業界のことも聞くことができます。

ネットや書籍でもある程度の情報は手に入ります。

しかし、頻繁に会計事務所とコンタクトを取っている転職エージェントにはかないません。

どんな些細なことでも遠慮なく転職エージェントに相談してみましょう。

転職エージェントの選び方

転職エージェントは大きく分けて「総合型」「特化型」の2つのタイプがあります。

総合型と特化型の特徴は次の通りです。

| 総合型 | 特化型 | |

| 取扱い業種 | あらゆる業種 | 特定の分野のみ |

| 求人件数 | ◎多い | △少ない |

| 経理・会計事務所業界の知識 | △乏しい | ◎豊富 |

| 特徴 |

|

|

| 転職エージェント |

このように、総合型と特化型とでは特徴に一長一短があります。

転職を成功させるためには「総合型の転職エージェント」と「特化型の転職エージェント」を併用することをおすすめします。

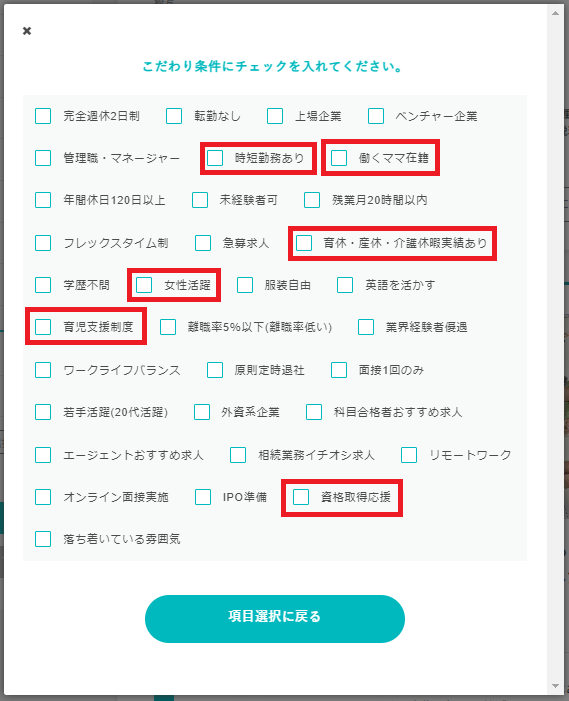

また、特化型転職エージェントには会計事務所特有の条件で求人検索ができるという特徴があります。

会計事務所への転職なら、会計事務所の公開求人数最多を誇る「ヒュープロ(Hupro)![]() 」がおすすめ。

」がおすすめ。

ヒュープロ公式HPより引用

ヒュープロは東京や神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、京都、福岡といった「都市部の会計事務所」の求人が豊富です。

ヒュープロの代表取締役社長 山本玲奈さんは女性ということもあり、女性ならでは条件で求人検索ができるようになっています。

「未経験者可」「資格取得応援」はもちろん、「時短勤務あり」「働くママ在籍」「育児支援制度」といった女性にフォーカスした条件での絞り込みができます(画像をクリックすると検索画面にジャンプできます)。

中には![]() 「働きながら家事も育児もしてさらに長期間の転職活動なんて無理…」という方も多いでしょう。

「働きながら家事も育児もしてさらに長期間の転職活動なんて無理…」という方も多いでしょう。

ヒュープロは登録から内定まで平均21日間という実績を誇ります。

税理士業界に精通したキャリアアドバイザーからスピーディに求人案件が提案され、「楽」で「早い」転職が可能です。

まずは「未経験者可」「資格取得応援」の条件でどんな求人が出ているのか、一度ご自身の目で確認してみて下さい!

ヒュープロを税理士の視点から詳しく解説した記事はこちら「ヒュープロ(Hupro)の評判は?東京の会計事務所に転職したい人は必須」

会計事務所に強い転職エージェント、転職エージェントの効果的な活用方法については、コチラの記事「会計事務所・税理士に強いおすすめの転職エージェント『5選』」で詳しく解説していますので参考にして下さい。

ステップ④働きながら残りの科目に合格する

勉強環境が整った会計事務所への転職が済んだら、次は働きながら残りの科目合格を目指します。

この時点で、簿記論または財務諸表論、順調な方なら簿財2科目に合格されていると思います。

税法2科目は後に大学院で免除を受けます。

そこで、残りの税法1科目は何を受験すればいいのか悩む方もいらっしゃると思います。

結論から言うと、何でもOKです!

ただ、子育てと仕事で忙しいワーママさんの場合、インプットに時間がかかる科目は避けた方が良いかもしれません。

ですので学習ボリュームが少なくて、かつ実務での利用頻度が高い科目を選択します。

「9つ」ある税法科目を、「学習ボリューム」と「実務での利用頻度」で区分すると次のようになります。

| 学習ボリューム少ない | 学習ボリューム多い | |

| 利用頻度高い | ||

| 利用頻度低い |

実務での利用頻度が高く、学習ボリュームが少ない科目は「相続税法」「消費税法」に絞られます。

さらに、この2科目を比較すると以下のようになります。

- 【利用頻度】

消費税法 > 相続税法 - 【学習ボリューム】

消費税法 < 相続税法

よって、選択すべき科目は「消費税法」ということになります。

しかし、あくまでも僕の意見です。

基本的には、あなたが興味が持てる科目を選択すればOKだと思います。

ちなみに、僕が所属している会計事務所には税法免除を受けた税理士が3人いますが、たまたま全員「消費税法」を選択しています。

- 消費税法と相続税法の難易度や合格率推移についてはこちらの記事「消費税法の難易度・合格率推移は?」「相続税法の難易度・合格率推移は?」も参考にして下さい。

それから、この時点で税法科目の受験資格が無い方もいらっしゃるかもしれません。

大学、短大又は高等専門学校を卒業された方は「放送大学」を利用すれば簡単に受験資格を得ることができます。

高卒の方の場合は、「会計事務所で2年以上実務経験」をすれば税法科目へチャレンジできます。

- 税法科目の受験資格の取得方法についてはこちらの記事「高卒・理系卒が税理士試験の受験資格を取得する方法」を参考にして下さい。

ステップ⑤大学院で税法2科目免除

次は大学院に通い「税法2科目免除」を狙います。

このステップ⑤とステップ④の「働きながら残りの科目に合格する」は同時進行になります。

税法2科目も毎年の税理士試験で合格すればいいのでは?と思われるかもしれません。

しかし、毎年の税理士試験で税法3科目を2~3年で取るのはかなり難しいです。

受験科目の中でも「税法科目」は、学習ボリュームが多くインプットに時間がかかるものが多いです。

さらに、税理士試験は上位15%しか合格できない「競争試験」なので、仕事や子育てなどで勉強時間が確保しづらい方にとっては不利になる傾向にあります。

そのため、税法1科目に合格するまでに3~4年かかる方も多いです…。

下は税法科目の中で受験者数が最も多い「消費税法」についてのデータです。

40%以上の方が合格までに3年以上かかっていることからも、税法科目の難易度の高さが分かります。

僕自身も消費税法に合格するまでに4年かかっていますし、僕の周りにも同じ税法科目を何年も受験している方は普通にいます。

また、働きながら税法科目を勉強する場合、1年に1~2科目が限界。

仮に1年に1科目ずつ勉強すると「税法1科目×3年=9年!」ということも現実として起こり得るのです。

一方、大学院を卒業すれば税法2科目の受験が免除されます。

2年で税法2科目を確実に取得できることは、早く資格を取得して稼ぎたいという方には非常に大きなメリットです。

当然、学費はかかりますが2年で税法2科目を確実にゲットできれば、今後のことを計画しやすいです。

大学院は高卒であっても「税理士試験の科目合格」や「実務経験」などから、大学卒者と同等以上の学力があると認められれば受験できます。

詳しくは各大学院にお問い合わせください。

お子さんがいるママさんには嬉しい「通信制の大学院」もあります。

さらに「平日の夜間」や「土日」に開講している大学院も多いので、税理士試験に理解がある会計事務所なら働きながら卒業することも十分可能です。

実際に、僕の友人も会計事務所で働きながら大学院を卒業し税理士になりました。

税理士試験が長期化するリスクを避けるには、大学院での税法2科目免除の利用は効果的です。

とは言え、大学院ならどこでも良いわけではありません。

しかも、相当な学費がかかります。

手持の資金で学費を捻出できるのがベストです。

もし、資金に余裕がない…という場合は「奨学金制度(借入)」もあります。

月額5~15万円を借りることができます。

「無利子」で借りることができるプランもあるので、資金が不足気味なら検討してみると良いと思います(参考:2024年度入学者用「貸与奨学金案内」日本学生支援機構)。

なお、大学院での科目免除制度、税法2科目免除が可能な大学院のリスト(開講時間・学費データあり)についてはこちらの記事「【2023年全国一覧】税理士試験の会計・税法科目免除が可能な大学院」で詳しく解説しています。

ステップ⑥税理士として独立開業

ステップ①~⑤をクリアできたら、あなたは税理士です。

そして、いよいよ税理士として独立開業です。

税理士資格取得まで長い道のりでしたが、ここからが本番と言えるのかもしれません。

ここでは、独立開業の際の注意点を解説します。

開業の際、一番注意して頂きたいのは「独立するタイミング」です。

順調な方ならステップ①~⑤を5年ほどで完了しているはず。

そしてあなたの年齢は35~39歳で、会計事務所での勤務年数は3~5年といった感じでしょう。

資格を取ってすぐに開業したい気持ちは非常によくわかります。

しかし、ここまであなたを面倒見てくれた会計事務所の「恩」を忘れてはなりません。

子育てを応援してくれたり、大学院に通えるように仕事量を配慮してもらったりとお世話になったはずです。

会計事務所が未経験で、しかも税理士試験の勉強をしながら仕事ということは、あなたは利益を出せない「赤字社員」になっていた可能性が高いのです。

ですので、会計事務所としては税理士資格が取れたらバンバン働いて欲しいというのが本音でしょう。

もし独立を希望されるなら、会計事務所の所長税理士としっかり話し合いをしましょう。

税理士業界は狭いです。

ケンカ別れしてしまうと開業後何かとやりにくくなるだけです。

円満に退職できるよう、独立のタイミングには細心の注意を払うことをお勧めします。

最後に

この長い記事を最後まで読み続けたあなたの「税理士になりたいとう熱量」は相当なものだとお察しします。

実は税理士になるために一番大事なものはその「熱量」なんです。

勉強が得意とか、どの教材を使うかといったことは大した問題ではありません。

僕自身、偏差値30代のFラン大学出身でしかも理系。

お世辞にも勉強ができる人間ではありません。

それでも「税理士になりたいという熱量」は誰にも負けない自信がありました。

超難関資格と聞いて怖気づいてしまうかもですが、その熱量があれば必ず税理士になれます。

それは僕がすでに実証済みです。

税理士になると決意したなら、最初にやるべきことは簿記論または財務諸表論の最速合格を目指すこと。

まずはご紹介した2つの教材を無料体験してみましょう。

- スタディング:簿財2科目パーフェクトパック

- クレアール:簿財アドバンス2年セーフティーコース

成果を出すのは即行動する人です。

最後までお読み頂きありがとうございます。

解説したように税理士試験は「いばらの道」。

お子さんと過ごす時間が少なからず犠牲になってしまいます。

案外、ちょっとしたやりくりでお金の悩みが解決する可能性もあります。

「じゃらん」「ゼクシィ」「ホットペッパー」を運営するリクルートは、お金のお悩みをFP(ファイナンシャルプランナー)に無料で相談できるサービスを実施しています。

一度、家計のお悩みをファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。

頭の中を整理してから税理士試験に取り組んでも遅くないですから。

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-486x290.png)

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-300x167.png)

コメントを残す