50代になると40代までとは違った悩みも出てきます。

- 定年がちらつき始め将来が不安

- みんなから「凄いね!」て言われてみたい

- 年金だけでは老後の生活が不安

- 会社に頼らず稼げるようになりたい

- 年齢に関係なく働ける仕事に就きたい

様々な思いからこの記事にたどり着かれたことと思います。

ちなみに、勤務税理士(サラリーマン税理士)の平均年収は男性約700万円、女性約600万円。税理士として独立開業すれば年収1,000万円を超えることはかなり現実的です。

ですので、税理士は今お持ちの悩みを解決できる可能性がある職業と言えます。

50代と言えば、サラリーマンとしては「高齢」の部類に入りますが、税理士業界では「少し若め」という印象です。

全国で約8万が税理士として登録していますが、50%以上が60歳を超えています。

僕は地域の税理士会に所属していますが、70代でも現役バリバリで稼いでいる税理士をたくさん見かけます。

元気なら年齢に関係なくいつまでも働けるのが税理士の魅力です。

そして、もちろん50歳から税理士になることも十分可能です。

実際に60歳から勉強を始めて税理士になった方もおられます!

【税理士合格体験記】60歳からのチャレンジ! 働きながら、大学院に通いながら、独学で「簿・財・消」に合格 (会計人コースWeb)

しかし、税理士資格は国内屈指の難関資格。

50歳という年齢を考えると、税理士になるためにはある程度「作戦」が必要です。

作戦を立てず、まともに挑戦してしまうと「10年たっても税理士になれない」「結局、税理士になれなかった」といった結果もあり得ます。

僕は現在40代ですが四捨五入すれば「アラフィフ」です。

ですので、50歳の方のことはある程度理解しているつもりです。

この記事では、アラフィフ税理士が「50歳から税理士を目指す方法」を解説します。

50歳という年齢を踏まえながら、できるだけ早く確実に税理士になれる方法を真剣に考えました。

この記事は、具体的に次のような方を想定して書きました。

- 50歳(既婚)

- 仕事は会計や税務とは無関係

- 子供2人(高校生と中学生)

- 住宅ローンあり

- 独立開業も視野に入れている

50歳から本気で税理士を目指したいという方は参考にして下さい。

では、税理士試験の概要からザックリ解説します。

\ 【期間限定】4/30まで15%OFF! /

今スタディングに無料登録すると、2024年4月30日まで「全商品10%OFF・5%OFF(併用可)」になるクーポンがもらえます。(※クーポンは過去に無料登録が完了している方にも配布されています。マイページから確認して下さい。)

【15%割引後の価格(税込)】

・簿財2科目アドバンスパック(一番人気) 74,800円 ⇒ 63,580円(11,220円お得!)

・冊子版オプション付き 104,600 ⇒ 88,908円(15,692円お得!)

しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

1年分の料金で2024年試験・2025年試験の2回チャンスがあります。5月10日までに受験申し込みをすれば2024年8月の試験を受験できます(国税庁HP)。

もし、今年科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!

無料登録は「メールアドレス」と「パスワード設定」のみ。

今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】

10%OFF、5%OFFクーポンの取得方法&併用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。

税理士試験の概要

税理士資格は「国家資格」であり、試験は1年に1回だけ8月上旬~中旬に実施されます。

- 税理士試験スケジュールについてはこちらの記事「2024年(令和6年)実施の第74回税理士試験の日程を予想してみた!」を参考にして下さい。

税理士になるには、受験科目11科目のうち、会計科目・税法科目あわせて5科目に合格する必要があります。

受験科目の中には「受験資格が必要な科目」「必須科目」があるので注意が必要です。

| 1 | 簿記論 | どちらも必須科目 | 会計科目(受験資格なし) |

| 2 | 財務諸表論 | ||

| 3 | 法人税法 | どちらか1科目必須 | 税法科目(受験資格が必要) |

| 4 | 所得税法 | ||

| 5 | 相続税法 | 選択科目 | |

| 6 | 消費税法 | ||

| 7 | 酒税法 | ||

| 8 | 国税徴収法 | ||

| 9 | 住民税 | ||

| 10 | 事業税 | ||

| 11 | 固定資産税 |

ちなみに、最も人気がある科目の組合せは「 簿記論」「財務諸表論」「法人税法」「相続税法」「消費税法」です。

この組み合わせが人気となる理由は、実務での利用頻度の高さからです。

税理士試験は「部分合格制」なので、5科目1度に毎年1科目ずつ受験しても構いません。

また、一度合格した科目は一生涯有効なので、5科目そろうまでに10年、20年かかっても問題ありません。

自分のペースで勉強できるのが税理士試験の魅力でもあります。

ただし、税理士試験には「受験資格」が必要な科目があります。

- 会計科目⇒誰でも受験できる

- 税法科目⇒受験資格が必要

税法科目の受験資格を得るには「学識による受験資格」「資格による受験資格」「職歴による受験資格」の3つがあります。

大学、短大又は高等専門学校を卒業された方は「放送大学」を利用することで簡単に受験資格をゲットできます。

しかし、高卒の方の場合は放送大学で受験資格を得ることができません。

したがって、「日商簿記1級に合格」「全経簿記上級に合格」「会計事務所等で2年以上の実務経験」等で受験資格を得る必要があります。

- 税法科目の受験資格の取得方法についてはこちらの記事「高卒・理系卒が税理士試験の受験資格を取得する方法」を参考にして下さい。

なお、税理士試験は「年齢」や「国籍」の要件はありません。

未経験50歳から税理士を目指す方法

50歳からでも税理士になることは十分可能です。

税理士試験では40歳を超える方が毎年たくさん合格されています!

第73回税理士試験(学歴別・年齢別).jpg)

(出典:国税庁HP)

また、60歳を超えて科目合格した方もおられます、詳しくはこちらの記事「何歳まで税理士を目指せるのか?目指す際にクリアすべき問題点について解説」をご覧ください。

繰り返しますが、正しい手順で進まなければ「税理士になれない」「10年たっても受験生」という結果になりかねません。

では、僕が考え抜いた「50歳から税理士を目指す具体的なステップ」は次の通りです。

50歳という年齢を考えると、早く資格取得することも重要ですが、独立までにいかに多くの実務経験を積めるかという問題があります。

特に「税務調査」は税理士試験の勉強だけでは対応できるものではありません。

また、大事なご家族の生活のこともあるので、収入を途切れさせないように働きながら税理士資格を目指すプランニングをしました。

今回ご紹介する方法だと、税理士資格取得までに4~5年を想定しています。

税理士になるまで平均10年かかると言われていますので、4~5年で税理士になれればかなり早い方です。

念願の独立開業は60歳前後になる予定です。

この記事はかなり長いですが頑張って読み進めて下さい。実体験に基づき、ここまで詳細に解説した記事は他にはありません。

①覚悟を決める

50歳から税理士になることは可能です。

しかし、税理士資格は国内屈指の難関資格。

そう簡単に取れるものではありません。

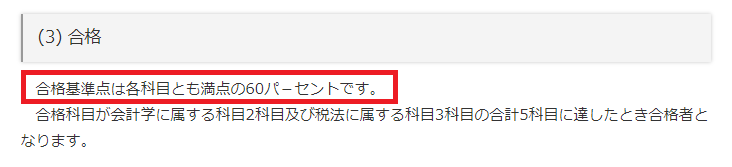

税理士試験は「満点の60パーセント」取れたら合格と、国税庁のホームページに書かれています。

国税庁HPより

しかし、実際は上位約15%しか合格できない「競争試験」です。

したがって、ライバルに点数で勝たなければ合格できません。

- 毎日勉強し放題の大学生

- 仕事をやめて受験に専念している人

- 前年に不合格となり再チャレンジする人

ライバルは死に物狂いで合格を目指しています。

その強豪ライバルに勝つには、勉強時間を確保するために「家族との時間」「好きな趣味の時間」などを数年間我慢しなければならないかもしれません。

まずは、「大事なものを断ってでも税理士になる!」と覚悟することが必要です。

税理士試験で挫折しないメンタルを作る方法はこちらの記事「税理士試験で挫折しないメンタルになる方法を解説します!」で詳しく解説しています。

②予算計画を立てる

覚悟が決まったら予算計画を立てましょう。

税理士になるにはお金がかかります。

コスト削減のために、市販のテキストと問題集のみの「独学」で取得を検討されているかもしれません。

しかし、あなたは50歳です。

早く確実に税理士にならなければなりません。

50歳という年齢から勉強をスタートして、早く確実に税理士になるには予備校や通信講座の利用はもちろん、「大学院での税法2科目免除」を利用した方が無難です。

税理士試験の独学での突破が難しい理由をこちらの記事「税理士試験の独学が無理ゲーだと思う5つの理由」で詳しく解説しています。

税理士になるまでに予備校や大学院の費用は、総額約160~450万円かかります。

3倍近く費用に差が出る理由は、利用する予備校と大学院の学費に差があるからです。

税理士になるまでにかかる費用については、こちらの記事「税理士の予備校・大学院の費用は総額でいくらかかる?」で詳しく解説しています。

また、税理士になるには会計事務所への転職が必要となります。

未経験での転職となると、現在の年収より低くなる可能性が高いです。

- 会計事務所で1人が担当する件数は何件が適正?年収との関係は?

- 【100件調査】簿記論1科目だけで会計事務所に転職したら年収いくらもらえる?

- 税理士の年収の現実はいくら?女性税理士・勤務税理士についても解説

50歳になるとお子さんも大学生・高校生・中学生と教育費も増えてくる年代です。

税理士になるまでにかかる学費と、転職による年収減を見込んだ無理のない予算計画をしましょう。

なお、大学院には「奨学金制度(借入です)」もあります。

月額5~15万円を借りることができます。

「無利子」で借りることができるプランもあるので、資金が不足気味なら検討してみると良いと思います。

③勉強ができる環境を作る

覚悟が決まり、お金の目途がついたら次は具体的な行動です。

税理士になるうえで一番大事なのが、この「勉強ができる環境を作ること」と言ってもいいです。

後で詳しく解説しますが、税理士試験に合格するには年間1,000時間(1日2~3時間)は勉強時間が必要になります。

税理士になれるかどうかは、年間1,000時間以上の勉強時間を捻出できるかどうかにかかっています。

勉強時間を捻出する方法は以下の通りです。

- 早起きする

- 趣味の時間を減らす

- 残業・休日出勤をやめる

- テレビを見ることをやめる

- スマホでのネットサーフィンをやめる

- スキマ時間(通勤時間、待ち時間など)を活用する

実はこれらを組合わせれば、1日2~3時間の勉強時間は比較的簡単に捻出できます。

特にスマホの時間は無視できません。

ニールセン デジタルが2020年3月24日に発表した調査結果によると、1日の平均スマホ利用時間は3時間46分だそうです。

1年にすると1,374時間!

「時間が無い」と言いながらも、スマホ時間はしっかり確保しているのが現状です。

.png)

出典:ニールセン

SNSやネットサーフィン、YouTubeの時間を利用するだけで、楽に年間1,000時間は確保できます。

税理士に絶対になるという覚悟が決まったら、勉強ができる環境を作りましょう。

④-1働きながら簿財どちらかに合格する

勉強時間が確保できたら、いよいよ勉強開始です!

僕が50歳から税理士を目指すなら、現在の会社で働きながら簿記論または財務諸表論(この2科目を「簿財(ぼざい)」と呼ぶ)の取得のに全力で取り組みます。

簿記論と財務諸表論は税理士試験の必須科目。

理想は2年以内に簿記論と財務諸表論に合格したいところです。

ご家族の生活のことを考えると、いきなり「会社を辞めて受験に専念」という選択は危険すぎますのでおすすめしません。

最初に簿記論か財務諸表論の取得を目指す理由を4つ解説します。

理由①簿財が一番受かりやすい

税理士試験は全部で11科目あります。

その中でも、簿記論と財務諸表論の合格率は高いです。

⇒【スタディング体験談】50代会社員が財務諸表論に合格!過去15年間の合格率は以下の通りです。

| 実施年 | 11科目全体 | 簿記論 | 財務諸表論 | 法人税法 | 所得税法 | 消費税法 | 相続税法 | 国税徴収法 | 酒税法 | 住民税 | 事業税 | 固定資産税 |

| 2009年 第59回 | 12.6 | 9.9 | 16.0 | 12.1 | 13.4 | 12.4 | 14.7 | 11.3 | 10.4 | 18.2 | 13.8 | 10.0 |

| 2010年 第60回 | 12.8 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 14.3 | 12.3 | 13.9 | 12.1 | 12.3 | 16.2 | 11.9 | 10.5 |

| 2011年 第61回 | 14.6 | 14.8 | 16.6 | 12.5 | 13.4 | 13.7 | 11.6 | 13.3 | 12.3 | 16.5 | 17.1 | 12.2 |

| 2012年 第62回 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 16.5 | 9.9 | 17.0 |

| 2013年 第63回 | 14.8 | 12.2 | 22.4 | 12.4 | 14.8 | 11.8 | 11.7 | 12.9 | 11.8 | 12.2 | 12.0 | 13.7 |

| 2014年 第64回 | 13.8 | 13.2 | 18.4 | 12.4 | 13.2 | 10.3 | 12.9 | 13.2 | 13.0 | 8.7 | 13.5 | 14.8 |

| 2015年 第65回 | 15.2 | 18.8 | 15.6 | 11.1 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 11.9 | 9.6 | 13.6 | 14.8 |

| 2016年 第66回 | 13.2 | 12.6 | 15.3 | 11.6 | 13.4 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 12.6 | 11.7 | 12.9 | 14.6 |

| 2017年 第67回 | 17.0 | 14.2 | 29.6 | 12.1 | 13.0 | 13.3 | 12.1 | 11.6 | 12.2 | 14.3 | 11.9 | 13.3 |

| 2018年 第68回 | 12.8 | 14.8 | 13.4 | 11.6 | 12.3 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | 12.8 | 13.5 | 11.0 | 14.9 |

| 2019年 第69回 | 15.5 | 17.4 | 18.9 | 14.7 | 12.8 | 11.9 | 11.7 | 12.7 | 12.4 | 19.0 | 14.8 | 13.7 |

| 2020年 第70回 | 17.3 | 22.6 | 19.0 | 16.1 | 12.0 | 12.5 | 10.6 | 12.2 | 13.9 | 18.1 | 13.1 | 13.5 |

| 2021年 第71回 | 16.5 | 16.5 | 23.9 | 12.8 | 12.6 | 11.9 | 12.8 | 13.7 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 13.8 |

| 2022年 第72回 | 16.7 | 23.0 | 14.8 | 12.3 | 14.1 | 11.4 | 14.2 | 13.8 | 13.2 | 17.2 | 14.1 | 18.4 |

| 2023年 第73回 | 18.8 | 17.4 | 28.1 | 14.0 | 13.8 | 11.9 | 11.6 | 13.9 | 12.7 | 14.7 | 16.4 | 17.3 |

| 15年間の平均合格率 | 15.2 | 15.9 | 19.1 | 12.7 | 13.2 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 14.6 | 13.2 | 14.2 |

競争試験である税理士試験では、合格率が高い方が当然受かりやすいです。

また簿記論と財務諸表論が受かりやすい理由に「受験生のレベルが比較的低い」ことが挙げられます。

簿財は税理士試験の「登竜門」とされる科目で、税理士試験初チャレンジの受験生が多いです。

一方、税法科目の受験生は登竜門である簿財を既に突破した実力者がほとんど。

競争試験である税理士試験では、ライバルたちの実力が低い方が受かりやすくなります。

さらに、簿財は税理士試験の「必須科目」なので、税理士になるには絶対に取らなければならない科目です。

このような理由から、僕なら必ず「簿財」から受験します。

簿記論と財務諸表論を詳しく知りたい方は、下の2記事を参考にして下さい。

理由②税理士試験に通用するのか試す

これを読んでいるあなたの一番の不安は「自分が税理士試験で通用するのか」という点ではないでしょうか?

脅すわけではありませんが、税理士試験に挑戦して1科目も合格できずに撤退する人はめちゃくちゃ多いです。

僕も税理士になる前は、会計や税務とは無関係の業界で働いていましたので、これが一番不安でした。

しかも、Fラン大学卒という事もあり、勉強には全く自信がありませんでした。

この不安を解消するには「とにかく1科目に合格すること」これしかありません!

1科目に合格できれば自信がつきますし、奥様や旦那様も「もしかして本当に税理士になれるかも!」と益々あなたを応援してくれるようになります。

子供達からも「お父さんスゴイじゃん!」と尊敬されるかもしれません。

50歳から「税理士になりたい!」なんて言うと、ご家族から「無理だからやめときなさい」と反対されることも普通にあると思います。

しかし、たった1科目の合格がご家族のあなたに対するイメージを大きく変えます。

これは僕も実際に体験したことなので間違いありません。

ですので、覚悟を決めたら簿記論か財務諸表論のどちらかを取得することに全力を注ぎましょう。

また、50歳という年齢を考えると、ズルズルと何年も挑戦するのはあまりおすすめしません。

僕でしたら「2年以内に1科目も受からなかったら撤退」という期限を決めて取り組みます。

本気で合格したいなら、これぐらい自分を追い込んで丁度いいくらいです。

50歳ですと本格的に勉強するのが久しぶりという方も多いはず。

また、昔の僕のように資格の勉強に挑戦しても、いつも三日坊主で終わってしまうとう方もいらっしゃるかもしれません。

勉強を継続できなければ、いくら優秀な方でも合格できません。

社会人が資格の勉強を継続するコツをこちらの記事「資格の勉強が続かない社会人は試してみて!Fラン卒から税理士になれた勉強法」にまとめたので参考にして下さい。

理由③暗記が少ない

簿記論と財務諸表論は「暗記」が必要な論点が少ないので、働きながらでも勉強しやすいです。

簿記論と財務諸表論の問題構成は次の通りです。

- 簿記論(計算問題100%)

- 財務諸表論(計算問題50%、理論問題50%)

理論問題は暗記が必要となります。

税法科目にも理論問題が出題されますが、財務諸表論の理論問題とは性質が違います。

税法科目の理論問題は「税法条文を丸暗記」してそれを解答するというのが基本スタイル。

難解な税法条文の丸暗記作業はとてつもない時間と労力を必要とします。

一方、財務諸表論の理論問題では重要なキーワードを入れて自分の言葉で解答するスタイル。

税理士試験に初チャレンジなら、まずは丸暗記が少ない簿財から攻めるのが無難です。

暗記が少ない簿財2科目でしたら働きながら勉強して1発合格もあり得ます。

⇒【スタディング体験談】仕事と子育てをしながら簿財2科目合格!理由④会計事務所への転職が有利になる

税理士を目指すなら会計事務所(税理士事務所も同じ意味)での実務経験は必須です。

将来、税理士として独立するには会計事務所等で2年以上の実務経験を積み、地域の税理士会に税理士登録する必要があります(「税理士登録について」国税庁HP)。

また、独立開業を想定した場合、実務経験を多く積んでおく方が絶対に有利です。

特に「税務調査」の立ち合いなどは、予備校や通信講座で見につくものではありません。

会計事務所への転職で重要になるのは「年齢」「実務経験」「資格」の3つです。

残念ながら50代は年齢的に不利と言わざるを得ません。

さらに、業界未経験となるとアピールするのは「資格」しかありません。

会計事務所への転職で「簿記論」「財務諸表論」は高く評価されます。

なぜなら会計事務所に入社すると最初に任されるのが「会計帳簿の作成」だからです。

会計帳簿の作成には高度な簿記知識が要求されます。

税法科目よりも簿記論や財務諸表論の簿記系の知識がある方が、会計事務所側としてもありがたいのです。

「年齢」と「実務経験」で劣るなら、最低でも簿財どちらかの合格は必須と言えます。

④-2予備校・通信講座を決める

簿財の勉強は予備校か通信講座を利用するのが一般的です。

僕も予備校を利用して簿記論、財務諸表論、消費税法に合格しました。

予備校と通信講座は自分の「確保できるお金」と「確保できる勉強時間」を考慮して、自分に合ったものを選択することが重要です。

「受講料が高いから合格しやすい」というわけではありません。

50歳になると子供の教育費が増えてきたり、マイホームの補修などお金がかかる年代。

また、会社では役職が付いて責任が重くなっているかもしれません…。

部下たちが残業していると自分もなかなか帰宅しずらいので、勉強時間も制限されます。

なので、電車での通勤時間や待ち時間といった「スキマ時間」を有効活用する必要があります。

僕の経験から言うと、大手予備校は出題範囲を漏れなく網羅的に学習スタイルです。

なので、勉強時間が少ない社会人はカリキュラムの消化不良になりがちであまり向いていません。

大手予備校は勉強時間がしっかりとれる、大学生や受験専念の方に向いていると言えます。

また、大手予備校だと簿財2科目で年間約40万円近くの受講料が必要。

1年で40万円と聞くと、奥様や旦那様に反対される可能性もあります。

そこで近年、仕事で忙しい社会人向けの通信講座「スタディング」が人気を集めています。

「業界最安値」「スマホで勉強できる」というのが人気の理由です。

KIYOラーニング㈱IR情報より引用

スマホに教材が全て収納されているので、スキマ時間での勉強が可能です。

また、簿財2科目セットで59,800円からと大手予備校の1/6程度の価格。

この価格なら、奥様や旦那様にチャレンジを許してもらえる可能性も高いです。

⇒【スタディング体験談】多忙な業務の中、通勤時間などを活用し初受験で簿財2科目合格!

スタディングを徹底分析した記事「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」も参考にして下さい。もちろんスタディングの悪い点についても書きました。

また、予備校・通信講座の選び方と、僕がおすすめしている教材「4選」については、こちらの記事「【社会人】税理士試験の予備校・通信講座おすすめ「4選」」で詳しく解説しています。

繰り返しますが、合格するには今のあなたの状況に合った教材を選択することが超重要です。

予備校や通信講座は無料体験が可能ですので、あなたが納得のいくまで教材を試して下さい。

そして「これっ!」と決めたら、その教材一筋でひたすらやり込むのが合格のコツです。

あれこれ「浮気する人」は大体受かりません(僕がそうでした涙)。

また「簿記知識がゼロだけど税理士試験にチャレンジできるのか心配」という方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、最低でも日商簿記3級レベルの知識がなければ税理士試験の簿財のカリキュラムについていくのはきついです。

実際に大手予備校・通信講座も、日商簿記3級レベルの簿記知識が必要としているところが多いです。

日商簿記3級レベルの知識を身につけるには、市販のテキストを使うのが一般的。

Twitterや僕の周りでよく見かけるのは「スッキリわかる 日商簿記3級」というテキストです。

ちなみに、Amazonの「簿記検定の売れ筋ランキング」でも1位となっている人気テキストです。

しかし、50歳という年齢を考えると早く簿財の勉強に入りたいところです。

マッハで日商簿記3級の知識を得るには、予備校や通信講座が提供している「簿記の入門講座」がおすすめです。

簿記入門講座を利用すれば、独学と違って動画講義があるので理解が早いです。

効率的に簿記の基礎知識をマスターして、早く簿財の勉強始めたい方には大きなメリットがあります。

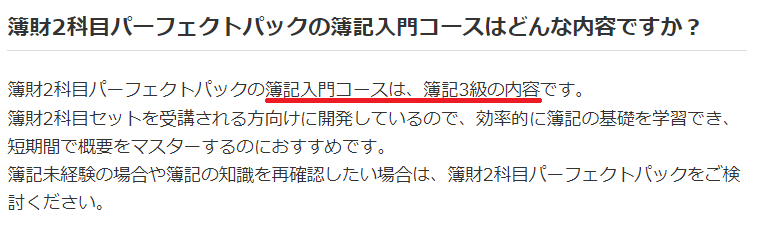

例えば、スタディング税理士講座では、簿財の学習に入る前に日商簿記3級レベルの知識を身につけるための「簿記入門コース」を設けています。

簿財2科目パーフェクトパックを購入すれば「簿記入門コース」と「簿財2科目」を受講できます(無料体験可能)。

(スタディング税理士講座公式HPより)

何はともあれ、最初の1科目合格のためにこの1年全力を注いで下さい!

\ 【期間限定】4/30まで15%OFF! /

今スタディングに無料登録すると、2024年4月30日まで「全商品10%OFF・5%OFF(併用可)」になるクーポンがもらえます。(※クーポンは過去に無料登録が完了している方にも配布されています。マイページから確認して下さい。)

【15%割引後の価格(税込)】

・簿財2科目アドバンスパック(一番人気) 74,800円 ⇒ 63,580円(11,220円お得!)

・冊子版オプション付き 104,600 ⇒ 88,908円(15,692円お得!)

しかも、来年の2025年版も無料で利用できます!

1年分の料金で2024年試験・2025年試験の2回チャンスがあります。5月10日までに受験申し込みをすれば2024年8月の試験を受験できます(国税庁HP)。

もし、今年科目合格できれば税理士への道が一気に開けます!

無料登録は「メールアドレス」と「パスワード設定」のみ。

今すぐ無料体験してみる ⇒ スタディング税理士講座【公式HP】

10%OFF、5%OFFクーポンの取得方法&併用方法を詳しく解説!⇒「スタディング税理士講座では受からない?評判・口コミを現役税理士が徹底解説」。

⑤-1税理士試験に理解のある会計事務所に転職

簿記論または財務諸表論に合格できたら、次は会計事務所への転職です。

50歳から税理士を目指す過程で、間違いなく転職が最難関です。

税理士試験も難しいですが、あなた一人の頑張りで何とかなります。

しかし、転職はあなたを雇ってくれる会計事務所が「イエス」と言わない限り達成できません。

先述の通り、会計事務所への転職では「年齢」「実務経験」「資格」が重視されます。

税理士試験の科目合格があったとしても、転職活動は必ず難航すると思います。

なので、何十件も不採用になることは覚悟の上での転職活動になります。

では、50代未経験での会計事務所転職を成功させるポイントを3つ解説します。

①給料のことは諦める

50代未経験という立場を考えると、採用してもらえるだけでもラッキーという感じです。

なので、最初の会計事務所は「修行」だと思って、給料面のことは妥協する覚悟が必要です。

僕が未経験で会計事務所に転職したのは33歳の時でしたが、給料面については「生活できればOKです」と面接のときに言いました。

資格を取って実務経験が積めれば、転職することも独立開業も可能です。

50代は何かとお金がかかる年代であることは理解できます。

しかし、最初は「丁稚奉公(でっちぼうこう)」と割り切って転職活動をしましょう。

「東京都内」「未経験」「1科目合格」という条件で会計事務所(税理士法人を含む)に転職すると、転職1年目の年収は「約360万円」です。

もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事「【100件調査】簿記論だけで会計事務所に転職したら年収いくらもらえるのか?」を参考にして下さい。

②所長税理士が自分より年上

会計事務所を探すときは、所長税理士があなたより年上かどうかを見て下さい。

50歳になると、1度や2度は「年下の上司」「年上の部下」を持った経験があると思います。

性格にもよるかもしれませんが、やはり仕事がやりづらいと感じる方が多いのではないでしょうか。

幸にも、税理士の年齢は50%以上が60歳を超えていますので、あなたが50代でも年上の税理士は大勢います。

とは言え、その数は年々少なくなりますので、簿財どちらか取得できたら早急に転職先を探した方がいいです。

いかに多くの実務経験を積めるかが、独立開業後に大きく影響してきます。

③熱意を伝える

いくら簿記論と財務諸表論を持っていたとしても、50代未経験での転職が不利であることに変わりはありません。

プラスアルファであなたに唯一できることは「熱意」を伝えることです。

- なぜ税理士になりたいのか?

- なぜこの会計事務所で働きたいのか?

あなたの熱い思いを履歴書・職務経歴書・面接でアピールしましょう。

また、50代ともなれば社会人経験も豊富でアピールできる実績が一つや二つあるはず。今までの社会人経験を振り返って、転職先で活かせるものがないか「棚卸(たなおろし)」してみましょう。

会計事務所の所長税理士と言えど「人」です。

あなたの熱意が届けば、自分が税理士を目指していた時のことを思い出し共感してくれるはずです。

できれば、ネットや書籍に書いてあるようなありきたりなものではなく、自分の頭で考えたオリジナルの内容で勝負して欲しいです。

例えば、結婚式のスピーチを思い浮かべて下さい。

立て板に水の流暢なスピーチより、たどたどしくても感情のこもったスピーチに心を打たれたはずです。

自分の言葉であなたの熱意をアピールすることを心がけましょう。

⑤-2転職エージェントを活用する

会計事務所の求人の探し方には以下のような方法があります。

- 知人からの紹介

- 大手予備校の合同就職説明会

- ハローワーク

- 転職サイト

- 転職エージェント

| 求人を探す方法 | 特徴 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いろいろな方法がありますが、僕でしたら転職エージェントを利用します。

転職エージェントを利用する理由は以下の3つです。

理由①内部情報を知ることができる

これが転職エージェントを利用する最大の理由です。

会計事務所で働きながら税理士試験の勉強を続けることになります。

受験勉強に取り組める環境がない会計事務所に入ってしまうと、苦労しますので注意が必要です。

会計事務所は個人経営のところが多く、ホームページが存在しないことも多いです。

また、ホームページがあったとしても情報量が少なく、どんな職員が在籍しているのか全く分からない場合も多いです。

所長税理士があなたよりも年上の会計事務所を狙うとなると、ホームページが存在する確率も低くなります。

その点、転職エージェントは会計事務所と密にコンタクトを取っていますので、ホームページや求人広告に無い内部情報を持っています。

効率的な転職活動には、転職エージェントから内部情報は欠かせないです。

また、次のような会計事務所はできる限り避けることをおすすめします。

- 残業がメチャクチャ多い

- 税理士を目指している職員がいない

- そもそも所長税理士が税理士試験に否定的

①残業がメチャクチャ多い

残業が多い会計事務所だと勉強時間を確保できません。

個人差はありますが、税理士試験の合格レベルに達するには1年で1,000時間以上の勉強が必要です。

平均で1日に2~3時間の勉強が必要となる計算です。

⇒【スタディング体験談】1100時間の学習で簿財2科目に合格!ですので、確定申告などの繁忙期(12月~6月)は仕方ないとしても、閑散期(7~11月)でも夜10時や11時まで残業させられる会計事務所だと勉強どころではありません。

残業が多いかどうか確認する方法は、実際に会計事務所に行ってみることです。

会計事務所の閑散期である7月~11月でも夜遅くまで事務所の明かりがついているなら、残業が多い可能性が高いです。

残業があまりにも多い会計事務所に入ると、勉強時間が確保できず合格から遠のきます。

②税理士を目指している職員がいない

職場に受験仲間がいない場合、勉強がやりづらいです。

職員が高齢化しているなどの理由で、税理士試験の勉強をしている職員がいない会計事務所も結構あります。

仕事をさっさと終わらせて勉強したいけど、職場に税理士試験を受験している職員がいない場合、なかなか定時で帰宅しづらい雰囲気になります。

職場に税理士を目指している先輩や同僚がいると、かなり帰宅しやすくなります。

周りの目を気にしない強いメンタルの持ち主であれば問題ありませんが、何年もそのような状況が続くのは精神的にもしんどくなります。

なので、会計事務所を選ぶ際は、受験生がいる事務所の方が良いです。

③所長税理士が税理士試験に否定的

事務所のトップが税理士試験に否定的だと、勉強がやりづらいです。

会計事務所のボスである所長税理士が、税理士試験に否定的なこともかなり多いです。

- 勉強よりも仕事をガンガンやって欲しい

- 税理士になると独立して客を奪われるから勉強させたくない

経営方針は人それぞれですので、このように考えることが悪いわけではありません。

しかし、税理士を目指す側とすれば、受験勉強に全く理解が無い会計事務所はできる限り避けた方が無難です。

理由②優良求人が集まりやすい

転職エージェントには優良求人が集まりやすいという特徴があります。

その理由は転職エージェントのビジネスモデルにあります。

求職者は転職エージェントを全て無料で利用できます。

転職エージェントはお金を求職者からではなく、人材を採用した企業からもらっています。

一般的に、転職した人の年収の約30%が人材を採用した企業から転職エージェントに紹介手数料として支払われます。

- 紹介手数料 年収400万円×30%=120万円

人材の採用にこれだけのコストをかけるには、資金的な余裕が無ければ無理です。

絶対ではありませんが、資金的に余裕がある企業は優良企業の可能性が高いです。

また、人気の優良企業が求人募集をすると応募が殺到して選考が大変です。

人気企業は「非公開求人」として転職エージェントに募集をかけ、企業が求める条件にマッチした人材のみを紹介してもらっているのです。

このように、転職エージェントには優良求人が集まりやすいというメリットがあります。

理由③税理士業界のことを勉強できる

税理士を目指すのであれば、税理士業界のことを知っておく必要があります。

会計事務所に特化した転職エージェント![]() を利用すれば、転職のサポートを受けながら税理士業界のことを聞けます。

を利用すれば、転職のサポートを受けながら税理士業界のことを聞けます。

ネットや書籍でもある程度の情報は手に入ります。

しかし、頻繁に会計事務所とコンタクトを取っている転職エージェントにはかないません。

どんな些細なことでも遠慮なく転職エージェントに相談してみましょう。

⑤-3転職エージェントの選び方

転職エージェントは大きく分けて「総合型」「特化型」の2つのタイプがあります。

総合型と特化型の特徴は次の通りです。

| 総合型 | 特化型 | |

| 取扱い業種 | あらゆる業種 | 特定の分野のみ |

| 求人件数 | ◎多い | △少ない |

| 経理・会計事務所業界の知識 | △乏しい | ◎豊富 |

| 特徴 |

|

|

| 転職エージェント |

このように、総合型と特化型とでは特徴に一長一短があります。

転職を成功させるためには「総合型の転職エージェント」と「特化型の転職エージェント」を併用することをおすすめします。

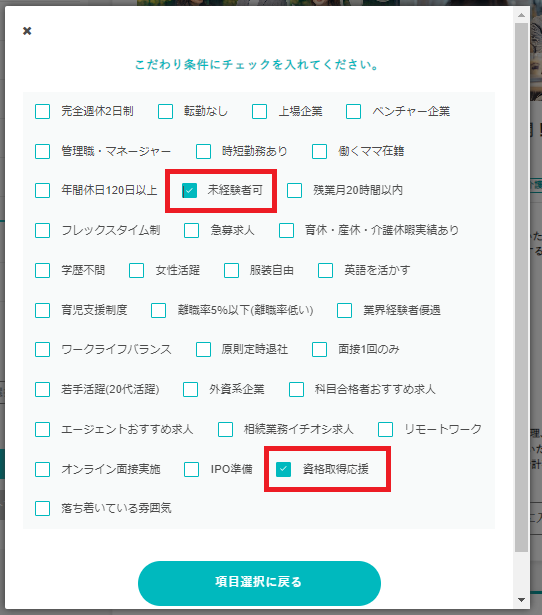

また、特化型転職エージェントは、会計事務所特有の条件で求人検索ができるという特徴があります。

会計事務所への転職なら、会計事務所の公開求人数が最多を誇る「ヒュープロ(Hupro)![]() 」は外せません。

」は外せません。

ヒュープロ公式HPより引用

ヒュープロなら詳細な絞り込み検索が可能です。

「未経験者可」「資格取得応援」「科目合格者おすすめ求人」など、あなたの状況に合った会計事務所を効率よく探せます。(画像をクリックすると検索画面にジャンプします)

ヒュープロを税理士の視点から詳しく解説した記事はこちら「ヒュープロ(Hupro)の評判は?東京の会計事務所に転職したい人は必須」

転職エージェントの選び方、会計事務所への転職に強い転職エージェントについては、こちらの記事「会計事務所・税理士に強いおすすめの転職エージェント5選」で詳しく解説しています。

⑥働きながら残りの科目に合格する

勉強ができる環境が整った会計事務所への転職が済んだら、次は働きながら残りの科目合格を目指します。

この時点で、簿記論または財務諸表論、順調な方なら簿財2科目に合格されていると思います。

税法2科目は後に大学院で免除を受けます。

そこで、残りの税法1科目は何を受験すればいいのか悩む方もいらっしゃると思います。

結論から言うと、何でもOKです!

ただ、50代という年齢を考えると、人にもよると思いますが「記憶力の低下」が気になります。

ですので、僕でしたら学習ボリュームが少なくて、かつ実務での利用頻度が高い科目を選択します。

「9つ」ある税法科目を、「学習ボリューム」と「実務での利用頻度」で区分すると次のようになります。

| 学習ボリューム少ない | 学習ボリューム多い | |

| 利用頻度高い | ||

| 利用頻度低い |

実務での利用頻度が高く、学習ボリュームが少ない科目は「相続税法」「消費税法」に絞られます。

さらに、この2科目を比較すると以下のようになります。

- 【利用頻度】

消費税法 > 相続税法 - 【学習ボリューム】

消費税法 < 相続税法

よって、選択すべき科目は「消費税法」ということになります。

しかし、あくまでも僕の参考意見です。

基本的には、あなたが興味が持てる科目を選択すればOKだと思います。

ちなみに、僕が所属している会計事務所には税法免除を受けた税理士が3人いますが、たまたま全員「消費税法」を選択しています。

消費税法と相続税法の難易度や合格率推移についてはこちらの記事「消費税法の難易度・合格率推移は?」「相続税法の難易度・合格率推移は?」も参考にして下さい。

それから、この時点で税法科目の受験資格が無い方もいらっしゃるかもしれません。

大学、短大又は高等専門学校を卒業された方は「放送大学」を利用すれば簡単に受験資格を得ることができます。

高卒の方の場合は、「会計事務所で2年以上実務経験」をすれば税法科目へチャレンジできます。

税法科目の受験資格の取得方法についてはこちらの記事「高卒・理系卒が税理士試験の受験資格を取得する方法」を参考にして下さい。

⑦大学院で税法2科目免除

次は大学院に通い「税法2科目免除」を狙います。

「ステップ⑥働きながら残りの科目に合格する!」と同時進行になります。

税法2科目も毎年の税理士で合格していけばいいのでは?と思われるかもしれません。

確かにその通りです。

しかし、50歳から税理士を目指すなら、「早く」そして「確実」に税理士になる必要があります。

その場合、毎年の税理士試験で税法3科目を2~3年で取るのはかなり難しいです。

受験科目の中でも「税法科目」は、学習ボリュームが多くインプットに時間がかかるものが多いです。

さらに、税理士試験は上位15%しか合格できない「競争試験」なので、仕事や子育てなどで勉強時間が確保しづらい方にとっては不利になる傾向にあります。

そのため、税法1科目に合格するまでに3~4年かかる方も多いです…。

下は、税法科目の中で受験者数が最も多い「消費税法」についてのデータです。

40%以上の方が合格までに3年以上かかっていることからも、税法科目の難易度の高さが分かります。

僕自身も消費税法に合格するまでに4年かかっていますし、僕の周りにも同じ税法科目を何年も受験している方は普通にいます。

また、働きながら税法科目を勉強する場合、1年に1~2科目が限界。

仮に1年に1科目ずつ勉強すると「税法1科目×3年=9年!」ということも起こり得るのです。

時間に余裕がある20~30代ならその選択肢も有りかもしれません。

しかし、50歳から税理士を目指す人はこの賭けに乗る気になれないでしょう。

税理士試験には大学院を卒業すれば「税法2科目の受験が免除される」という嬉しい制度があります。

2年で税法2科目を確実に取得できることは、早く資格取得して働きたいという方には非常に大きなメリット。

当然、学費はかかりますが2年で税法2科目を確実にゲットできれば、今後のことを計画しやすいです。

大学院は高卒であっても「税理士試験の科目合格」や「実務経験」などから、大学卒者と同等以上の学力があると認められれば受験できます。

詳しくは各大学院にお問い合わせください。

社会人には嬉しい「通信制の大学院」もあります。

さらに「平日の夜間」や「土日」に開講している大学院も多いので、税理士試験に理解がある会計事務所なら働きながら卒業することも十分可能です。

実際に、僕の友人も会計事務所で働きながら大学院を卒業し、税理士になりました。

税理士試験が長期化するリスクを避けるには、大学院での税法2科目免除の利用は効果的です。

とは言え、大学院ならどこでも良いわけではありません。

しかも、相当な学費がかかります。

手持の資金で学費を捻出できるのがベストです。

もし、資金に余裕がない…という場合は「奨学金制度(借入です)」もあります。

月額5~15万円を借りることができます。

「無利子」で借りることができるプランもあるので、資金が不足気味なら検討してみると良いと思います(参考:2024年度入学者用「貸与奨学金案内」日本学生支援機構)。

なお、大学院での科目免除制度、税法2科目免除が可能な大学院のリスト(開講時間・学費データあり)についてはこちらの記事「【2023年全国一覧】税理士試験の会計・税法科目免除が可能な大学院」で詳しく解説しています。

⑧税理士として独立開業

ステップ①~⑦を見事クリアできたら、あなたは税理士です。

そして、いよいよ税理士として独立開業です。

税理士資格取得まで長い道のりでしたが、ここからが本当の本番と言えるのかもしれません。

ここでは、独立開業の際の注意点を解説します。

一番注意して頂きたいのは「独立するタイミング」です。

順調な方ならステップ①~⑦を5年以内で完了しているはずです。

そうすると、会計事務所で働いている期間も3~4年といった感じでしょう。

資格を取ってすぐに開業したい気持ちは非常によくわかります。

しかし、ここまであなたを面倒見てくれた会計事務所の「恩」を忘れてはなりません。

50代未経験のあなたを採用する際は、会計事務所側もかなり悩んだはずです。

また会計事務所が未経験で、しかも税理士試験の勉強をしながら仕事ということは、あなたは利益を出せない「赤字社員」になっていた可能性が高いのです。

ですので、会計事務所としては、税理士資格が取れたらバンバン働いて稼いで欲しいと願っているはずです。

また、あなたの独立開業を応援してくれるにしても、将来のことを考えて、もっと実務経験を積むことを勧められるかもしれません。

ですので、独立開業するときは会計事務所の所長税理士としっかり話し合い、お互いが納得したうえで独立できるように心がけて下さい。

円満に独立開業できれば、顧問先を分けてくれる可能性もあります。

独立当初から売上があるということは、精神的にかなり楽です。

あなたが50代で転職しているということは、所長税理士も高齢になっているかもしれません。

もし、お勤めの会計事務所に後継者がいない場合、会計事務所をあなたに承継される可能性もあります。

会計事務所の状況を見ながら臨機応変に対応することが大切です。

また、税理士業界は狭いので、ケンカ別れしてしまうと後々やりにくくなるだけです。

円満に独立開業できるよう、独立のタイミングは慎重に考えることをおすすめします。

何はともあれ、ここまで到達できたあなたは本当にスゴイと思います!

最後に

50歳から税理士になるステップを、僕の経験と知識を総動員して書かせていただきました。

税理士資格は国内屈指の難関資格、そう簡単には取らせてくれません。

税理士になるまでの壮大な道のりに圧倒されたかもしれませんが、一つ一つはそこまで難しいものばかりではありません。

一つ一つ着実にこなしていけば、突破できるはずです。

税理士になるために一番大事なことは税理士になりたいという「熱意」です。

僕は偏差値30台のFラン卒で、お世辞にも勉強が得意な方ではありませんでした。

劣等生でも税理士になれたのは誰よりも熱意があったからだと思っています。

また、この長い記事を最後までお読み頂いたということは、あなたの税理士になりたいという熱意が強い証拠。

その熱意があれば税理士も夢ではないと思います。

最初の1科目に合格できれば将来に希望が持てます。そして、毎日ため息ばかりの日々ともおさらば。

僕も同じ経験をしたので間違いありません。

「税理士になる!」と覚悟を決めたら、今すぐ簿財合格に向けてスタートしましょう。

簿財2科目コースを無料体験する! ⇒ スタディング税理士講座【公式】

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-486x290.png)

どっちから勉強するべき?-300x200.jpg)

実施の第72回税理士試験の日程を大予想!-300x200.jpg)

の評判・口コミは?未経験で東京都内の会計事務所に転職したい人は必須!-300x167.png)

コメントを残す